黒田人形座 [黒田人形視覚的資料]

ページID:0020421 印刷用ページを表示する 掲載日:2013年11月7日更新

|

|

文七(ぶんしち) |

文七(ぶんしち) |

文七(ぶんしち) |

|---|---|---|---|

文七(ぶんしち) |

検非違使(けんびし) |

祐仙(ゆうせん) |

若男(わかおとこ) |

仇役(あだやく) |

つめ(丁稚) |

金時(きんとき) |

舅(しゅうと) |

爺(じじ) |

男子役(おとここやく) |

娘(むすめ) |

娘(むすめ) |

娘(むすめ) |

娘(むすめ) |

娘(むすめ) |

お福(おふく) |

老け女形(ふけおやま) |

婆(ばば) |

ガブ |

三番叟(さんばそう) |

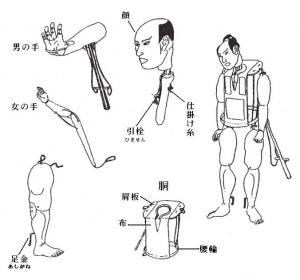

人形の構造と各名称

人形の構造(一)

頭、胴の上半身、手、足からできていますが、一体構造の作りになっておらず、ひもで結んであるだけです。

女の人形に足はなく裾などでその様子に見せます。

人形の構造(二)

衣裳を脱いだ人形を見ると、かしらと肩板と胴輪と手足だけのつくりになっています。楕円形の肩板は、肩巾と胸の厚みを出す板で、その中央の孔へ胴串を通してかしらを支えます。

胴輪は竹の輪で、人形の腰の丸みをだすもの、胴は肩板と胴輪との間をつなぐ布で出来ています。

手は肩板の左右両端から麻紐でつるします。足も同様に胴輪からつるします。

胴は普通のものは裂胴といって布ですが、特殊な場合に丸胴という張子の胴も使います。

女の人形は足がなく、胴輪から小さな布団をつるします。これをボンボラといい、座ったときに膝の形を整えるために使います。

男の人形には肩板に細い棒が取り付けてあります。これを息竹といい、人形が大きな息をするとき、この棒で肩板を突き上げて大きな息を表現します。