食育って何?

食育基本法では、食育を「生きる上での基本で、知育・徳育・体育の基礎となるべきもの」と位置付けています。市民一人ひとりが、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と選択する力を身に付け、望ましい食生活を実践することで、生涯にわたっていきいきと暮らす力を育みます。

飯田市の食育

第4次飯田市食育推進計画のスローガン

域産域消で結いの朝・飯・田(あさはんだ)!いつもの食事に野菜をプラス

朝食を毎日食べる

朝食は1日の活動をスタートさせるための大切なエネルギー源となります。成長期にある子どもは、身体と学業の両面において朝食が大事な要素になっており、小さいころから朝食を食べる習慣をつくることが大切です。また、朝食を抜くと肥満につながることがわかっており、若い世代・働き盛り世代は生活習慣病予防のためにも朝食を食べることが大切です。

共食の推進・結いタイム(家族揃って楽しい食事)

「共食」とは、家族や地域の人と一緒に食事をすることです。一緒に食べることで、料理の品数も多くなり栄養バランスのよい食事内容につながったり、郷土料理など家庭の味を伝えたりすることができます。また会話の機会が増えて、人と人との結びつきを強めます。

さらに家族が一緒に過ごし心を通わせるひと時を「わが家の結いタイム」と名付け、保育園・認定こども園、PTAや学校、公民館・図書館等と協力し取組を進めています。三行詩コンクールでは、家族と一緒に食事をしたり、料理や片付けのお手伝いをテーマにした応募があり、各家庭で家族との食事の時間を大切にしている様子がうかがえています。

野菜摂取量を増やす

1日の目標量は、緑黄色野菜120g、淡色野菜230gです。令和3年度特定健康診査食事調査での平均摂取量は、緑黄色野菜128g、淡色野菜145gでした。

野菜摂取量が不足すると食物繊維やビタミンが不足し、がんの発生や免疫力の低下、生活習慣病等の発症などに影響があります。いつまでも健康でいきいきとした暮らしを送れるように、様々な機会をとらえて野菜摂取の啓発に取り組んでいます。

域産域消に取り組む

「域産域消」とは、地域で生産された農産物を地域で消費しようとする「地産地消」の考え方をさらに発展させ、地域にある資源を多くの人々のつながりによって循環させていくという飯田市独自の取り組みです。

飯田市は変化に富んだ自然風土から、様々な農作物が生産・流通されています。保育園や小中学校の給食でも、地元食材が利用されています。

安全で安心な、旬のおいしい地元食材を毎日の食生活に取り入れていきましょう。

体験(農業体験、料理体験)

近年、簡単に食べ物が手に入り、食べたい物を好きな時間に好きなだけ食べることができるようになり、家庭で食材を育てることや料理を作る機会も少なくなってきています。農業体験を通じて、地域の農家から学び、知識や実践力を身に付けることで生産者や食べ物への感謝の心が育ちます。また、保育園や小中学校等を中心に子どもが実際に自分で料理を作る活動にも取り組んでいます。

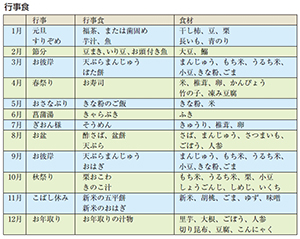

食文化(郷土料理の伝承)

飯田市では、農作業や自然、日々の暮らしの中から生まれた「いわれ」のある行事には、子どもや大人も楽しみな料理がつきものでした。しかし、食生活の多様化や核家族化が進み、地域の伝統行事が減少する中で、行事食を家庭で作る機会が少なくなってきました。

現代の食生活の中でも季節や行事に合わせた郷土料理を取り入れ次の世代に伝えていくことは、健康や環境を考えた食生活を目指す上でも大切なことです。地域の飲食店や食のボランティア団体等の協力を得ながら、郷土料理の伝承に取り組んでいます。

地育力(※1)と食育

飯田市では、とりわけ、次代を担う子どもたちが、就学や視野を拡げるために一旦は地域を離れても、やがて飯田に戻り子育てを行い、地域づくりの担い手となる「人材サイクルの構築」に向けて、「地育力」に触れる学びを通して「飯田に帰ってきたい」と考える心を育むことを重視してきました。

Lg (地域・地球)飯田教育 (※2) の理念や地育力を活かした環境学習、ふるさと学習、体験学習等を幼児期から高校まで体系立て、子どもの主体性、創造性、社会性、協調性、課題解決力を育み、多様な自己実現の可能性を広げられるよう支援していきます。

※1 地育力: 飯田市では、人づくりの柱として地育力の向上を掲げています。地育力とは「飯田の資源を活かして、飯田の価値と独自性に自信と誇りを持つ人を育む力」です。

※2 Lg(地域・地球)飯田教育:Local(地域)と Global(地球)を一体的、系統的に学ぶ、飯田市独自の教育実践(“Think Global, Act Local.Think Local,Act Global”「地球規模で考え地域で実践し、地域を想い地球規模で活躍」できる人材を育む)を行っています。

食品ロスの削減

わが国において、本来食べられるにも関わらず食品が廃棄される「食品ロス」は、年間約522万トン(令和2年度推計)発生しています。

飲食店等における食べ残しを減らすため、飯田市では、平成30年度から料理の食べきり運動「いいだし食べきり15・15運動」(飯田市版「30・10運動」) を推奨し、市内の飲食店等や消費者に対して周知と啓発を行ってきました。家庭から出された燃やすごみの令和3年度の組成調査では燃やすごみ全体の約4割を生ごみが占めており、そのうち、2割から3割が食品ロスと推測されます。

今後も食品ロス削減に向け学ぶ機会を提供し、広く情報を発信していきます。

エシカッパと学ぶ!今日からできるちょっといいこと(遠山郷編)(外部リンク)

(リンク先:Youtube)

これまでの飯田市食育推進計画