白山社奥社本殿

白山社奥社本殿(はくさんしゃおくしゃほんでん) 1棟

区 分:重要文化財(昭和9年1月30日 国指定)

所在地:飯田市上飯田(7000)

所有者:白山社

時 代:室町時代 永正6年(1509)

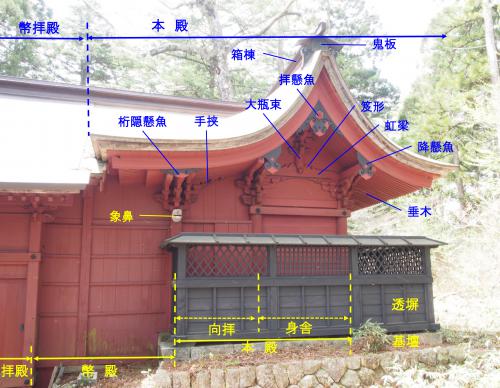

構 造:三間社流造(さんげんしゃながれづくり ※1・2) こけら葺(※3)

規 模:

身舎(もや ※4):桁行(けたゆき ※5)4.80m、梁間(はりま ※5)1.882m

向拝(ごはい・こうはい ※6):桁行4.80m、梁間1.60m

※1 三間社:正面に柱間が三つ(柱は4本)ある神社の本殿をいいます(写真5枚目参照)。

※2 流造:本を伏せたような三角形の屋根(切妻 きりづま)で、棟(本の背表紙にあたる部分)と並行する部分に出入り口がある(平入 ひらいり)の建物構造です。横から見ると、屋根は正面側が伸びており、「へ」字形をしています。

※3 こけら葺:2~3mmの薄い木の板を重ねた屋根です。水に強いサワラ・ヒノキなどが用いられています。「こけら」には、よく似た漢字「柿」を代用として使う場合もあります。

※4 身舎:主要な柱に囲まれた建物の主要部分をいい、母屋とも書きます。

※5 桁行・梁間:本を伏せたような三角形の屋根の場合、背表紙にあたる屋根の平な尾根(棟)と同じ方向が桁行、三角形にみえる方向が梁間です。

※6 向拝:社殿やお堂の正面に張り出した庇の部分をいい、ここでお参りをします。

概 要

本殿正面には、幣殿と拝殿(ともに飯田市有形文化財)が併設されており、側面と裏側からしか見られません。

この本殿は、屋根・垂木(たるき ※7)を支える桁(けた)を身舎では二本隣接して並べ、向拝では三本隣接して並べている点に特徴があります。複数の桁を隣接して並べる形式は全国的には珍しいものの、長野県内では室町時代後期のいくつかの建物でみることができます。独特の形の手挾(たばさみ ※8)は筑摩神社本殿(松本市 重要文化財)と同一で大工に関連性が伺えます。

また、高欄(こうらん ※9)がないことも本殿の特徴といえます。

昭和14・15年の修理工事で、向拝の実肘木(さねひじき ※10)から永正6年(1509)の墨書が見つかっており、15世紀中頃の建物の特徴とほぼ一致しています。

※7 垂木:屋根板などを支えるために、棟から斜めに下した木材をいいます。

※8 手挟:向拝柱の組物と垂木の間に取り付けられた板をいいます。

※9 高欄:廊下などにつく手すりのことです。勾欄ともかきます。

※10 実肘木:組物(くみもの ※11)の上部にあり、桁を直接受ける横木(肘木 ひじき)をいいます。

※11 組物:柱の上にあり軒を支える構造物で、上の荷重を受ける肘木(ひじき 横木のこと)と、肘木を支える四角い斗(ます)から成り、斗栱(きょうと)ともいわれます。

主体は和様(わよう ※12)からなり、それに大仏様(だいぶつよう ※13)と禅宗様(ぜんしゅうよう ※14)を加えた折衷様(せっちゅうよう ※15)といえます。

※12 和様:日本の寺院建築は中国大陸から伝わったものですが、平安時代に日本の風土に合わせ、天井が低く、柱が細く変化しました。柱どおしを補強するために、長押(なげし ※16)を打つ、組物の間に蟇股(かえるまた ※17)を置くなどの特徴があります。

※13 大仏様:平安時代末期に中国大陸から伝えられた建築様式です。柱どおしを貫(ぬき ※18)で連結して強度を高めています。

※14 禅宗様:鎌倉時代に中国大陸から伝えられた建築様式で、大仏様と共通する特徴が多いのですが、より装飾的な様式です。

※15 折衷様:鎌倉時代末から室町時代にかけて行なわれた、和様に大仏様・禅宗様の手法を取り入れた建築様式です。

※16 長押:柱どおしを水平に繋げる部材です。外側から釘などで留めます。

※17 蟇股:梁や頭貫の上に置かれる部材です。カエルが股を開いたような形をしています。

※18 貫:柱どおしを水平に繋げる部材です。文字通り柱を貫通させるので、長押よりも強固に固定します。

身舎の内部を除いて全体を弁柄(べんがら ※19)で塗りますが、正面一部に黒漆(くろうるし)を用います。腰板(こしいた ※20)には唐獅子が描かれます。

※19 弁柄:酸化第二鉄を主要な発色成分とする赤色顔料の一つです。

※20 腰:壁の低い部分をいい、特に仕上げや構造が上部と異なる場合に用います。

扉内側には、竜・亀・鳳凰(ほうおう)・麒麟(きりん)・虎・白沢(はくたく ※21)の霊獣が描かれます。この扉絵は室町時代よりも新しいものと考えられています。

※21 白沢:写真の左側。人の言葉を理解し、世の中のすべてに詳しく、優れた良い政治を行なう者が世を治めた時に現れるといわれる伝説上の神獣です。

ここに注目!

飯田市のシンボルである風越山(1535m)の山頂付近(約1490m)にあります。

全国でも3番目に高い位置にある重要文化財(建造物)です。

見学・注意事項

外観のみの見学となります。

標高差約800m、登り2.5時間前後の登山となります。登山に適した服装・装備の準備と、行動が必要です。

アクセス

○駐車場あり(平成記念こどもの森公園駐車場 他)

○信南交通 市民バス大休線「砂払」または「西中入口」 徒歩15分(表参道入口まで)

○JR飯田線「飯田駅」 徒歩30分(押洞登山道入り口まで)

白山社の歴史

祭神は、菊理姫命(くくりひめのみこと ※22)・伊弉諾命(いざなぎのみこと ※23)・大己貴命(おおなむちのみこと ※24)の三柱(みはしら ※25)です。

社伝によれば、養老2年(718)に加賀白山の開山者泰澄(たいちょう)が開いたとされますが、詳しいことは不明です。しかし、平安時代から「風越」の峯が和歌に詠まれていることから、古来より風越山が霊峰として崇(あが)められ、そこに社が建てられたと考えられます。

山頂付近にこれだけ立派な建築を建てられるのは、当時の権力者と考えられます。現在の本殿が建てられた永正6年(1509)は戦国時代で、飯田郷を治めていたのは坂西氏でした。

江戸時代に書き写した白山権現(※26)の鰐口(わにぐち ※27)の銘文に、「大旦那源政満」「永正八辛未林鐘吉日」(永正8年6月吉日)とあります。年代が近いことから白山社奥社本殿を建立した後に、源政満が鰐口を奉納したことをとあらわすものとみられます。坂西氏は源氏である小笠原氏の一族ともいわれていることから、源政満が坂西氏の有力者で、白山社の建築に関わったものとみられています。

その後坂西氏は滅びますが、天正20年(1592)以降、歴代の飯田城主により敬われ修理されたことが棟札(むなふだ ※28)より明らかです。特に江戸時代200年間にわたって飯田藩主であった堀家の信仰は厚く、享保16年(1731)に幣殿と拝殿を、安永4年(1775)に随身門を、安政年間(1854~1860)には参道を整備するなど、多くの事業を手がけました。

かつての日本は神道と仏教があまり分けられていませんでした。滝ノ沢にある里宮はかつては白山寺といって仁王門などがあり、風越山には五輪塔や不動堂などがあったことが、絵図からわかります。

明治時代になると、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく ※29)によって、白山寺は白山社里宮となり、風越山からも仏教色は排除されました。

昭和9年1月30日に奥社本殿が国宝指定を受け、昭和25年の文化財保護法制定により重要文化財となりました。

※22 ククリヒメノミコト:加賀(石川県)の白山神社の祭神で、白山比〇(口へんに羊)神(しらやまひめのかみ)のことです。

日本神話にほとんど登場しない、謎多き神です。

※23 イザナギ:日本神話に登場する男神で、イザナミとともに日本の国造りを行なったとされます。

※24 オオナムチ:出雲大社(島根県)の祭神で、因幡の白兎などで知られる大国主(オオクニヌシ)神のことです。

※25 柱:日本の神の一般的な数え方です。

※26 白山権現:権現とは仏教の仏が日本の神々の姿となって、人々の前に仮の姿で現れることをいいます。

※27 鰐口:神殿や仏堂の前にかけて、吊るした綱で打ち鳴らす金属製の道具をいいます。

※28 棟札:建物の建築・修築の際に、記念・記録として、棟は梁などの高所にとりつけられた札です。主に木製で、日付や施主、大工などが書かれています。

※29 廃仏毀釈:国家神道をすすめる維新政府は、明治初年(1868)に神仏分離令を出しました。神仏分離令そのものは仏教施設の破壊を指示するものではありませんが、各地で仏教施設の破壊が行われました。

書籍等案内 ~白山社及び風越山をもっと知りたい方へ~

『平成16・17年度 白山社奥社保存修理工事報告書』 白山社奥社保存修理委員会・飯田市教育委員会 2007

『飯田・上飯田の歴史』上 飯田市教育委員会 2012

『かざこし山 ―風越山の自然と文化―』 伊那谷自然友の会・飯田市美術博物館 1989

『風越山イラストマップ』 風越山を愛する会(外部リンク)(事務局:飯田市丸山公民館内)

いずれの図書も、飯田市立図書館(外部リンク)でもご覧いただけます。