下栗タイプ(遠山谷中部)の霜月祭

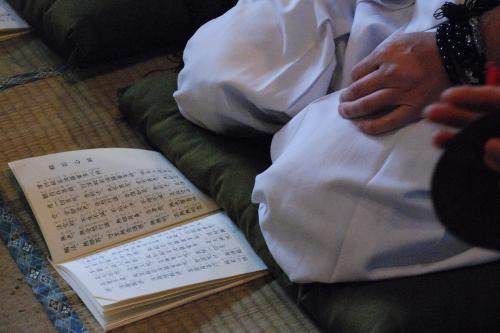

神仏混淆の湯立(式の湯の九字 2018年)

神仏混淆の湯立(式の湯の九字 2018年)

目次

特徴

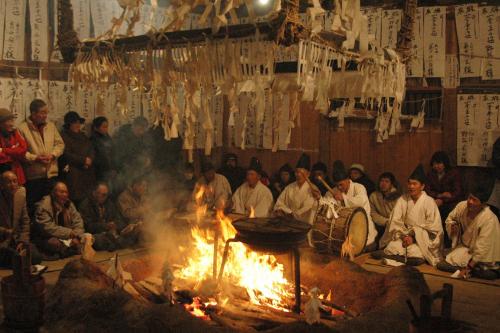

湯立(ゆだて)

釜の数は2口、湯立は現在、眷属の湯、鎮の湯を合わせて5立てを行っています。

楽器

舞では笛と太鼓、祓いでは太鼓と鉦(かね)(手平金・ガチャガチャ)が用いられます。

面

基本形

日天(火の王)―八社神・村内の神(行道面)―四面―稲荷―神太夫夫婦―月天(水の王)―龍頭・ちんちゃこ―宮天伯(剣天伯)

現在の霜月祭では、基本形と異なった順に神面が登場します。

面数は39あり(実際に登場するのは40面)、湯切りは日天と月天が行い、いずれも一の釜で跳ねます。

面が2セットずつ登場する

稲荷(左:津島牛頭天王・右:拾五社大明神 2023年)

稲荷(左:津島牛頭天王・右:拾五社大明神 2023年)

明治時代に山林を巡る集落内での争いから、一時期霜月祭も分裂し、大正時代に再び合併したという歴史があります。そのため、面も下栗拾五社大明神のものと、屋敷の津島牛頭天王社のものと、2セットで舞われるものがあります。

もともとの拾五社大明神の面は27面、津島牛頭天王社の面は12面とみられています。

祓い浄めが丁寧に行われる

中祓い(2018年)

中祓い(2018年)

神事に先立ち、塩祓、祝詞、一切成就祓、三種大祓、天地一切清浄祓、六根清浄大祓、般若心経(※)の読経など、祓詞や祝詞などにより、何重にもわたり祓い浄めが行われます。

- ※ 般若心経:日本では最も一般的なお経、摩訶般若波羅蜜多心経の略です。

神仏習合の姿をよく残している

明治時代に神仏分離令を出す以前の日本では、神と仏の区分は極めてあいまいでした。民衆を救う仏が、日本の神の姿で現れるとする権現(ごんげん)が説かれたり、僧形(そうぎょう)の神像が祀られたりしていました。

般若心経。音階は神楽歌の音階(開式の祓い 2018年)

般若心経。音階は神楽歌の音階(開式の祓い 2018年)

下栗の霜月祭では、神事に先立ち般若心経が唱えられ、数珠を持ち印を結んで神事を行うなど、こうした明治時代以前の信仰の姿を現在に伝えています。

優雅なトンビの舞

襷の舞(扇の舞 2017年)

襷の舞(扇の舞 2017年)

下栗の笛の調べは、木沢地区の調べと共通する部分(チラシ)もありますが、独自のゆったりとした調べ(ネリ)です。下栗の舞はこの調べに合わせ、両手を広げた舞があり、トンビの舞と呼ばれています。大空を旋回(せんかい ※1)する猛禽類(もうきんるい ※2)のような優雅な舞で、標高1000mから深い遠山川を見下ろす下栗のイメージによく合います。

また、神名帳を神殿から舞殿に下す際もネリのり、体を左右に振りながら下げてきます。神名帳を振りながら下すのは下栗だけです。

- ※1 旋回:円を描くように回ることをいいます。

- ※2 猛禽類:鋭いくちばしと爪を持つワシやタカなどの鳥類で、飛ぶときにあまり羽ばたかず、上昇気流にのって上空を旋回する特徴があります。

本祭の流れ(次第)

霜月祭は、きしめ造りや宵祭、準備(竃や湯飾り、火入れ等)、片付け(算日(さんにち))と、何日にもわたる神事であり、当日にも準備を行います。

基本的には正午から祭場の祓いと神帳奉読による神迎えに始まり、湯立と舞を繰り返します。夜中に全国の神々を返したのち、集落内や神社の祭神が面(オモテ)となって登場するという、2部構成になっています。

実際には一つの神事の中にも祓い浄め・神迎え・舞などが伴ったり、舞が祓いや神返しを目的としたものであったりします。また目的のはっきりしない神事も行われており、全体として複雑な流れとなっています。

下栗タイプは木沢タイプと共通した内容も多く見られますが、祓いなどの儀式が丁寧に行われており、より古風な祭となっています。

1 開式 9時~

(2018年)

(2018年)

拝殿に7人の禰宜が、舞殿に氏子が座り、祭典委員が開式を告げます。宮元が神殿、禰宜、氏子の順にお祓いをし、オタマヤへお神酒とおひやしを供えます。

(1)祓い

下栗の霜月祭は、祓いが繰り返し丁寧に行われていることが特徴です。また、神官の姿で数珠を持ち、般若心経を唱えるなど、神仏混淆の姿を良く残しています。

禰宜らは数珠をもみながら、塩で身を清めます(「塩祓い」)。次に太夫により祝詞が奏上され、続いて太夫が太鼓のバチを胸の前に揃えて差し出し、大打の神言を唱えます。その後、太夫が太鼓を叩き、他の禰宜が手拍子と鈴を鳴らしながら、一切成就祓、三種大祓(3回)、天地一切清浄祓、六根清浄大祓と続きます。その後、般若心経が唱えられます。

(2)浄めの神楽

宮元の太鼓、禰宜の鈴と手拍子に合わせて神楽がうたわれます。禰宜がモトを、氏子が鈴を鳴らしてアトをうたいます。実際には、モトの途中でアトがうたいだします。

浄めの神楽・七五三引神楽・曲玉の神楽 (PDFファイル/81KB)

(3)七五三引神楽(しめびきかぐら)

浄めの神楽と同様にうたわれます。

(4)御神酒上げ

禰宜・氏子一同で御神酒を飲みます。このあと、水迎えが出発します。

(5)開扉

水迎えの一行が出発したあと、三太夫が呪文を唱えながら祠の扉を開き、ご神体と棟札(むなふだ ※)を取り出して祠の屋根の上にのせます。

- ※ 棟札:建物の建築・修築の記念に棟など建物の高所に取り付けた札で、施工目的や年月日、施主などが書かれています。

(6)面改め

(2018年)

(2018年)

宝蔵庫より面箱を出して、八社の祠の前に並べます。

2 水迎え 10時~

釜洗いと湯立の水を、神社の北方約200m離れた祓沢(はらいざわ)へ汲みに行きます。

(1)水迎えの式

(2018年)

(2018年)

開式のお神酒上げが終わると、禰宜2人と水迎えの子どもとその親が舞殿に座り、水迎えの式を行います。塩祓、水迎えの祝詞に続き、開式の祓いと同じく大打の神言、祝詞、三種大祓、天地一切清浄祓、六根清浄大祓、般若心経が唱えられます。

きしめ(甘酒)を水迎えの子どもに飲ませ、太鼓と笛で囃し(はやし)ながら、祓沢へ向かいます。

(2)祓沢の式

祓沢に到着すると、沢を横切り注連縄を張り、紙垂(しで)を飾ります。浅間様の石碑の前に太夫が座り、神事を行います。塩祓、水迎えの祝詞に続き、大打の神言、祝詞、天地一切清浄祓、三種大祓、六根清浄大祓、般若心経が唱えられます。

(2018年)

(2018年)

御神酒を一同でいただき、続いて男女の子ども一組づつが、男・女・男の順に、樋から落ちる沢水を柄杓で3回づつ桶に汲みいれます。この時、太夫が水迎えの詞を唱えます。

(2018年)

(2018年)

汲み終わると、太鼓と笛で囃しながら、神社へ帰ります。

3 釜清め 11時~

(2018年)

(2018年)

神殿の裏口近くで湯釜を並べ、宮元の釜清めの神言に合わせて、太夫2人が桶の水で、藁(わら)で作ったタワシで7回洗います。

洗い終わると、火床に釜をすえ付け、水桶の水を入れます。

(2018年)

(2018年)

太夫が火入れの神言を唱えながら、火打石で火を切ってからマッチで火入れを行い、湯蓋をかぶせ、湯たぶさを置きます。

4 座揃い(ざぞろい) 11時30分~

(2018年)

(2018年)

湯釜の周りに筵を敷き、正面に禰宜7人が座り、氏子は神前を開けた三方に座ります。同じく遠山谷中部の木沢タイプの霜月祭では、これに相当する神事から本祭としています。

(1)祓い

「1 開式」と同じく、塩祓、祝詞に続き、一切成就祓、三種大祓、天地一切清浄祓、六根清浄大祓、般若心経が唱えられ、続いて神楽がうたわれます。禰宜がモトをとり、氏子がアトをうたいますが、実際にはモトの途中からアトがうたわれます。

(2)浄めの神楽

(3)七五三引神楽

(4)曲玉の神楽(たまのかぐら)

神迎えの神楽で、梵天・帝釈天から始まり、星方、皇祖神(※1)、全国の一の宮、産土(うぶすな ※2)の神などを寄せます。

曲玉の神楽「(モト)梵天帝釈様へ たまの御神楽をナ (アト)参らせる それきこしめすナ ヤンヤーハーハー (略)」

- ※1 皇祖神:皇室の祖とされる神で、天照大神、あるいは天照大神を含めた5代をいいます。

- ※2 産土:その土地の神様をいいます。

(5)昼食

(2018年)

(2018年)

初詣り(はつまいり)

(2018年)

(2018年)

その年に生まれた子どもの初詣りの希望者があると、祭の合間をみて神殿で儀式を行います。

宮元により、塩祓いと修祓が行われ、三種大祓・産土神祓・祝詞が述べられ、御神酒とおひやしが下されます。

5 神名帳(じんめいちょう) 13時~

神名帳とは神社や神の名を記した帳簿のことで、一般的には延喜5年(927)にまとめられ、全国の官社(かんしゃ ※)が記されている延喜(えんぎ)式神名帳をいいます。霜月祭の神名帳は、ご利益を願う部分と延喜式神名帳に分かれています。

(2018年)

(2018年)

下栗では太鼓と笛の拍子にのって、禰宜が体を左右に振りながら神名帳を神殿から下してきます。

(2018年)

(2018年)

奉読者は二の釜付近の半折りの筵に立ち、奉読します。

- ※ 官社:年に一度、国から幣帛(へいはく:神への捧げ物)を授かる神社をいいます。

6 式の湯(湯立) 14時~

「おこない」から「湯召し」までを「湯立(ゆたて)」といい、霜月祭の中心となる神事です。下栗の湯立は、眷属の湯と鎮めの湯を合わせて5立てが行われ、重要で丁寧に行われる湯立を役湯(やくゆ)と呼んでいます。

(1)おこない

(2018年)

(2018年)

火床の正面に禰宜が2人、向正面に禰宜2人が座ります。笛と太鼓に合わせて舞いながら湯木(ゆぼく)が下され、湯木を受け取ると衿(えり)から背中に差し、覆面をつけます。

内獅子の印(2018年)

内獅子の印(2018年)

禰宜は数珠をもち、二拍手一拝や印・呪文などを繰り返して火床と湯を清めます。印は、獨古(五大尊)、内獅子、外獅子、日輪を結び、それぞれに五大尊の呪文、火の鎮めの呪文、富士の氷ぶせの呪文などを唱え、二拍手一礼をします。

続いて袖下の呪文を唱え、手刀(剣印)で九字を切ります。これを座を移動しながら湯釜の四方で繰り返し、火床の正面に戻ります。おこないが終わると笛と太鼓は止めます。下栗の笛は、独自のゆったりとした調べです。

おこないは、役湯のみで行います。

(2)湯殿(ゆどの)渡し

湯殿渡し(天王の湯 2018年)

湯殿渡し(天王の湯 2018年)

おこないが終わると、覆面を外し、呪文を唱えながら湯たぶさで叩いた後に湯蓋をとります。続いて、呪文を唱えながら湯木を2本に分けて、太鼓に合わせて湯殿渡しを行います。禰宜がモトをとり、氏子観衆がアトをとります。

(3)湯召し

(2018年)

(2018年)

湯木を2本まとめて右手で持ち、湯木の端を釜の中に少し入れながら神の名前を拾います。禰宜がオモテで神の名を唱えると、続いて氏子らは、「こんぼとのぼれ ※」とウラをとります。

神の名は、梵天帝釈方から始まり、日光月光、全国の大社、遠山谷各村の村社、村内の神々と続き、拾い残しがないようにすべての神々が残らず拾われます。

湯立が終わると、湯木は日待棚へ納められます。

- ※ 昭和8年には「おみ影こそは雲に昇りて霞となる」とうたうと記されています。

7 天王の湯 15時~

役湯です。式の湯と同じように湯立を行います。

8 喜びの舞 16時~

(2018年)

(2018年)

禰宜ほか8名が拝殿から順次下りて、湯釜を舞いながら3周します。先頭は祓幣と鈴、以下は扇子と鈴を持ち、両手を広げてごく簡単に舞います。

9 村内安全祈願の湯 16時30分~

獨古印(五大尊 2018年)

獨古印(五大尊 2018年)

湯立ですが、役湯ではないため、覆面をしません。

10 夕食 17時~

(2018年)

(2018年)

村内安全祈願の湯が終わった頃、夕食となります。禰宜は精舎で、氏子は舞殿でいただきます。

中学生の舞 18時~

(2018年)

(2018年)

保存継承のための中学生の舞で、披露できる場合に挿入されます。

11 眷属の湯(けんぞくのゆ) 18時30分~

(2023年)

(2023年)

禰宜は新しい湯木を、氏子は使い終わった湯木を持ち、湯釜の周りを回ります。おこないは行わず、湯殿渡しを行い、湯木で跳ね合って賑やかに行います。

12 三太夫家清め・宮清め・湯の花 20時~

(2018年)

(2018年)

柄杓に湯釜の湯を汲んで、各所を清める神事です。

三太夫家浄め

(2018年)

(2018年)

三太夫の自宅を清めるもので、禰宜1人と笛吹きなど数人で向かいます。見学者はついていくことができません。家の門(かど)や庭を清めて屋内に入り、屋内では家清めの神楽歌をうたいながら、神棚や仏壇などを順に浄めます。最後は床の間の神前に向かって座り、次の祓いを行った後、敷地の東方で湯を祓木にかけて空けて納めます。

塩祓・祝詞口上・一切成就の祓・三種大祓・天地一切清浄祓・六根清浄大祓・神言

祝宴の「めでた」が謡われる (2018年)

祝宴の「めでた」が謡われる (2018年)

その後、禰宜家からもてなしを受け、頃合いを見て神社へ戻ります。

宮清め(みやきよめ)

(2018年)

(2018年)

禰宜が湯たぶさで湯柄杓と祓幣を持ち、添え人数人を従えて社殿・境内を順に回ります。この時、禰宜が宮浄めの神楽歌のモトを歌い、氏子がウラをとりながら禰宜に従います。

湯の花

願ばたきや依頼があったときは、釜の湯を柄杓に汲んで、願主の家へ行って湯で清めます。

13 中祓い 21時~

(2005年)

(2005年)

湯釜の正面に禰宜が横並びに並び、他の氏子は湯釜の両脇に座ります。神前前は空けておく決まりです。祭典委員から祭典と会計等の中間報告、区長と宮元からのあいさつがあります。神名帳で迎えた全国の神々を返す儀式で、中祓い以後は村の内々の祭といわれています。祭の前半と後半の区切りとなります。

(1)祓い

「1 開式」と同じく、塩祓い、大打の神言、一切成就祓、三種大祓、天地一切清浄祓、六根清浄大祓と続きます。その後、般若心経が唱えられます。

(2)浄めの神楽

「1 開式」と同じく、禰宜が太鼓を叩きモトを、氏子一同が鈴を鳴らしてウラをうたいます。

(2023年)

(2023年)

(3)神返しの神楽

休息の後、神返しの神楽と庭ならしの神楽をうたいます。

神返しの神楽

「(モト)梵天帝釈様へ えまゆましますナ ヤンヤーハーハー (アト)大空へ かすげの駒でナ ヤンヤーハーハー(略)」

庭ならしの神楽

「(モト)梵天帝釈様が ふみならしたるナ ヤンヤーハーハー (アト)庭なれば 悪魔はよけるナ ヤンヤーハーハー(略)」

(4)御神酒開き

(2012年)

(2012年)

御神酒と肴(サンマの塩焼き・漬物など)が出て、しばらく歓談(かんだん)します。この時初めて、禰宜たちが氏子と一緒に酒と肴をいただきます。

(5)面開き

御神酒開きの片付けの間、太夫が日天・月天の面を面箱から出して、神前に置きます。

14 鎮めの湯 22時~

おこない(袖下の呪文 2018年)

おこない(袖下の呪文 2018年)

「6 式の湯」と同じく役湯で、(1)おこない・(2)湯殿渡し・(3)湯召しを行い、続いて湯を伏せます。

(4)湯伏せ

湯立ての最後に、鎮めの湯の締めの呪文を唱え、湯木で湯釜の縁を十文字に押さえて置きます。続いて、懐の印を結び、呪文を唱えます。

15 襷の舞(たすきのまい) 23時~

扇の舞(2023年)

扇の舞(2023年)

8人の若手が袴(はかま)を着用し、紅白の鉢巻きに、左肩から腰に襷(たすき)をかけて竃の周囲で舞います。採物(とりもの)により扇の舞と剣(つるぎ)の舞とあり、笛と太鼓に合わせて舞われます。通称「とんびの舞」と呼ばれる優雅な舞で、下栗独自の笛の調べ(ネリ)と共に、下栗の特徴となっています。

扇の舞:道中―五方―道中―アイマイ(タメタリ―ハラ―ウラ―コシカケ)―降りこむ―一旦納める

剣の舞:道中―五方―道中―アイマイ(タメタリ―ハラ―ウラ―コシカケ)―降りこむ―輪クグリ―チラシ―納める

16 神面 24時~

笛と太鼓に合わせて面が登場します。下栗では39面があり、40回面が登場します。面数が多いのは、近代以降の奉納に加え、拾五社大明神と、津島牛頭天王社の2社の面が合わさったことによります。

昔の記録から、古くは、(1)日天(火の王)―(2)八社神・村内の神(行道面)―(3)四面―(4)稲荷―(5)神太夫夫婦―(6)月天(水の王)―(7)龍頭・ちんちゃこ―(8)宮天伯(剣天伯)の順に舞ったとみられますが、現在は以下の順で登場します。

(1)日天(火の王)・月天(水の王) 拾五社大明神分

日天(拾五社大明神 2017年)

日天(拾五社大明神 2017年)

月天(拾五社大明神 2023年)

月天(拾五社大明神 2023年)

宮元と禰宜がかぶります。左手に数珠を巻き、腰に差した刀の柄を握り登場します。

湯伏せ

日天は、一の釜の前で数珠を前方に掲げてから左手首に巻き付け、二拍手一拝し、獨古(五大尊)の印を結び、火の鎮めの呪文・富士の氷ぶせの呪文・鎮めの呪文を唱え、終わると数珠をもみ、二拝二拍手一拝します。

右:日天(日輪の印)・左:月天(内獅子の印) (2015年)

右:日天(日輪の印)・左:月天(内獅子の印) (2015年)

続いて、内獅子(雌獅子)の印を結びながら、同じく3つの呪文を唱え、終わると数珠をもみ、二拝二拍手一拝します。外獅子(雄獅子)、日輪の印と同じく印を結び、それぞれに呪文と拍手等を繰り返します。

九字(月天 拾五社大明神 2015年)

九字(月天 拾五社大明神 2015年)

続いて、袖下の呪文を唱えながら、手刀で九字(実際には四字)を切ります。

湯切り

月天(拾五社大明神 2015年)

月天(拾五社大明神 2015年)

素手で左右に3回づつ一の釜の湯をはね、数珠をもみ二拍手一拝し、二の釜へ移ります。

二の釜でも一の釜の前と同じく湯伏せの印や呪文などを繰り返したのちに、湯を切り、拝殿に戻ります。

日天が終わった後、一の釜の正面後方に控えていた月天が、日天と同じく一の釜と二の釜の湯をはね、拝殿に戻ります。

(2)八社の神(はっしゃのかみ)・村内の神(行道面)

八社の神

遠山一族8人の姿を表しているといわれる男面7面と女面1面で、両八幡・宇佐八幡・日吉明神・住吉明神・一の宮などです。八社の神と、これに続く村内の神々は、鈴と扇子などを持ちながら、湯釜の周りを2周します。

八社(2023年)

八社(2023年)

八社 両八幡(2023年)

八社 両八幡(2023年)

八社 宇佐八幡(2023年)

八社 宇佐八幡(2023年)

八社(2023年)

八社(2023年)

八社 両八幡(2023年)

八社 両八幡(2023年)

八社 日吉明神(2023年)

八社 日吉明神(2023年)

八社 住吉明神(2023年)

八社 住吉明神(2023年)

八社 一の宮(2023年)

八社 一の宮(2023年)

津島牛頭天王

(2023年)

(2023年)

屋敷の津島牛頭天王の祭神面で、その宮の社守の禰宜がつけます。

子安様(こやすさま)

小さな人形を抱いています。安産や子宝にご利益があるといい、周囲の女性が人形に触れます。2面あります。

子安神(子安大明神 2023年)

子安神(子安大明神 2023年)

子安神(二の宮 2023年)

子安神(二の宮 2023年)

辰巳山神(たつみやまのかみ)

四面でも登場する(2023年)

四面でも登場する(2023年)

(3)日天(火の王)・月天(水の王) 牛頭天王社分

日天は牛頭天王社の宮元が、月天は他の禰宜がかぶり、(1)と同じく、湯伏せと湯切りを行います。

日天 火王(2023年)

日天 火王(2023年)

月天(2023年)

月天(2023年)

(4)四面・四面(よおもて)

紅白の鉢巻きに襷をつけた青年がかぶり、拾五社大明神社分と津島牛頭天王社分の2組が登場します。

(2018年)

(2018年)

順に舞殿に登場し、四面が揃うと、観衆は舞殿の隅に集まり、両手を広げて「よーせー、よーせっ」と囃(はや)し、舞い手に跳ぶよう催促します。

四面(天皇 2018年)

四面(天皇 2018年)

舞い手は観衆に向かい走り、直前で反転し背中から観衆に跳び込みます。舞い手は体勢を整えて、再び元の隅へ跳び込みます。数往復跳んだら次の隅と隅を跳ぶようになり、少しづつ右回りに進んでいきます。

2周目が終わると順次退出し、最初の四面が終わると次の四面が同様に舞います。

八社神(2023年)

八社神(2023年)

子安明神(2023年)

子安明神(2023年)

金比羅(2023年)

金比羅(2023年)

稲荷(2023年)

稲荷(2023年)

四面(2023年)

四面(2023年)

(5)村内の神(行道面)

白の水干に烏帽子をかぶり、鈴と扇子などを持ちながら、湯釜の周りを2周します。

一の宮・二の宮

一の宮(2023年)

一の宮(2023年)

二の宮(2023年)

二の宮(2023年)

拾五社大明神の祭神の女面で、二の宮はほとんど顔を隠すようにしています。

拾五社大明神

(2015年)

(2015年)

拾五社大明神の祭神面で、かしき役がかぶります。

秋葉神

(2023年)

(2023年)

(2023年)

(2023年)

群青色の烏天狗の面で、湯切りを行いますが、湯伏せは傍に控えている禰宜が行います。

池大明神・若宮

池大明神(2015年)

池大明神(2015年)

若宮(2023年)

若宮(2023年)

(6)稲荷・稲荷

稲荷(泉稲荷 2023年)

稲荷(泉稲荷 2023年)

舞上手な人が尻尾をつけた赤色の装束で舞います。1周目に鈴と扇子を、2周目は素手で、狐のように軽妙に舞います。2面あります。

(7)龍頭(たつがしら)・ちんちゃこ

龍頭は舞上手な人、ちんちゃこは小学校5・6年の男児が務めます。

右:龍頭 左:ちんちゃこ(2023年)

右:龍頭 左:ちんちゃこ(2023年)

龍頭は紺地の股引をはき、上半身に幌をかぶり、頭を頭上に持ちあげて舞い、真っ赤な衣装のちんちゃこが湯木の幣串を両手に持ち、囃子に合わせて龍頭の頭を叩いては後退します。火床の周りを1周して正面まで来ると、ちんちゃこは龍頭を残して引き上げます。

龍頭(2023年)

龍頭(2023年)

残った龍頭は、筵の上で仰向けに寝そべって足を一人に押さえてもらい、上半身を起き上がらせて揺らしながら口ばみをします(寝舞)。

龍頭とちんちゃこがあるのは、遠山霜月祭でも下栗だけです。人々に悪さをする龍を、ちんちゃこが起こして知恵を働かせてねじ伏せ、神の使いにする、といわれています。

(8)神太夫夫・婆

爺さ・お爺と呼ばれる神太夫(かんだゆう)と、婆さ・しょんべん婆さと呼ばれる2面で、拾五社大明神と牛頭天王の2面ずつがあります。

神太夫(拾五社大明神 2023年)

神太夫(拾五社大明神 2023年)

神太夫(津島牛頭天王社 2023年)

神太夫(津島牛頭天王社 2023年)

爺さ2面は、幣を外した湯木を両手に持ち、「伊勢音頭」と太鼓に合わせて登場します。

婆(拾五社大明神 2023年)

婆(拾五社大明神 2023年)

婆(津島牛頭天王社 2023年)

婆(津島牛頭天王社 2023年)

続いて杉の枝を持った婆さ2面が登場し、杉枝で観衆の頭をなでて回りますが、観衆は隙(すき)をみて、婆さの尻などを触ると、婆さは怒って杉で強くたたき返します。

問答(2023年)

問答(2023年)

神太夫が釜の半分まで回ったところで、関守役の村人に呼び止められ問答となります。ついには、湯木と腰の刀を取り上げられてしまい、元来た道を帰ろうと、神太夫と婆が抱き合い、踊りながら引き上げます。

伊勢参りに出た神太夫夫婦が、途中関所で問答の末に通行を許され、仲良く帰り子宝を授かったという物語で、子孫繁栄の象徴です。

(9)宮天伯・宮天伯

天伯様と呼ばれる鬼神面で、剣を持って、全体的にゆっくりと舞います。剣を持って空を突き刺すしぐさで、拝殿前と火床の四方で舞い、火床を一周すると拝殿の前で火床の方を向き、「天下泰平 五穀豊穣 無病息災 目出度く叶う」と叫ぶ太夫の声に合わせて、剣で「叶」の字を空書きして終わりです。

宮天伯(拾五社大明神 2023年)

宮天伯(拾五社大明神 2023年)

宮天伯(津島牛頭天王社 2023年)

宮天伯(津島牛頭天王社 2023年)

天伯は神社の守り神といわれ、社殿に居座る神々を追い返す舞いともいわれており、拾五社大明神と牛頭天王の2面があります。

17 かす舞 26時30分(翌日2時30分)~

(2023年)

(2023年)

帰り支度(着物)に着替えてから行われます。禰宜らが刀を持ってかす舞の歌をうたいながら舞い、火のあて飾りの紙を切り落とし、湯釜を打ち割るしぐさをします。最後に、東西南北中央の五方へ柄杓のカスを空けます。

18 反閇返し(へんばいがえし)

(2023年)

(2023年)

舞殿の東(裏口前)に筵(むしろ)を敷き、太鼓・神名帳・剣・笛・鈴を置き、太夫が並んで拝みます。また反閇返しを唱え、拾五社大明神の神返しを行います。

「謹請東方の神々はいけ 森はとどまれ此の里に 又明年も神迎えして神送りせん (南方西方北方中央を繰り返す)」

19 閉式 27時(翌日3時)~

舞殿に筵が敷かれ、おじやが出て直会となり、区長と帳場があいさつをして終了となります。

(2023年)

(2023年)

用語(祭場・道具・役などの説明)

祭場等

津島牛頭天王社(つしまごずてんのうしゃ)

下栗の奥、屋敷集落にある神社です。下栗は明治時代、山林を巡る争いから村内が2分し、牛頭天王社が新たに祭を行いました。大正時代に2社で一緒にやるようになりましたが、面には同じ種類が2回登場するものも多くあります。

拝殿(はいでん)

(2018年)

(2018年)

祭神を拝む空間が拝殿で、神事の一部や準備などが行われます。一般には開放されていない空間です。拾五社大明神では拝殿の奥が一段高くなって祭神の祠(ほこら)が5社並んでおり、神殿と呼ばれています。祠のうち、中心となる拾五社大明神・両八幡・八社は、オタマヤと呼ばれています。

舞殿(まいでん)(前宮)

拝殿の前にあり、神楽歌や舞が奉ぜられる霜月祭の主な祭場となる板の間で、中央に粘土で囲った火床(ほど)があり、湯釜がすえられています。村人以外の立ち入りは、基本的に舞殿に限られています。

火床(ほど)

火のあてと火床 (2018年)

火のあてと火床 (2018年)

火床の周りの縁に粘土で土盛りをつくって、八丁字と呼ばれる小幣をたてます。湯釜は2口あり、五徳(ごとく)で支えています。本殿に向かい右側から順に一の釜、二の釜と呼ばれています。湯釜が複数ある上町・木沢・下栗タイプの中で、右側を一の釜とするのは下栗と程野のみで、他の神社とは逆となっています。

火のあて

(2018年)

(2018年)

竃の上に吊下げられている木枠と、これを飾る湯飾りや幣束などをまとめていいます。

日待棚

(2018年)

(2018年)

舞殿の竃の南側にある棚で、使い終わった湯木が順に載せられます。

帳場

拝殿の出入り口左手にあり、参拝者の奉納の受付やお札などを扱っています。

精舎(しょうじゃ)

祭の間、禰宜たちが控えている部屋です。炉があり、一般の氏子とは別の火を用いて食事が作られています。

へっつい(炊事場)

炊事場のことで、氏子の食事などが用意されます。

道具

湯木(ゆぼく)

湯立に使われる幣束で、目の通ったサワラやヒノキなどの2尺2寸(約67cm)の板材に三階の紙垂(たれ)をつけたもので、2本を一組にしています。

湯蓋(ゆぶた)

湯蓋と湯たぶさ (2018年)

湯蓋と湯たぶさ (2018年)

湯釜にかぶせる蓋で、板材を3枚並べて割竹で挟んでいます。

湯たぶさ

笹の葉を5・6本まとめてカズ(楮:こうぞ)の皮で巻いて束ねたものです。湯釜の上に置かれたり、面行などで使われます。

覆面

天王の湯(2020年)

天王の湯(2020年)

中折紙を切って作られたマスクで、遠山谷でも下栗にのみ見られるものです。「役湯」で使われます。

特殊な神饌

おひやし

(2018年)

(2018年)

洗ったうるち米を摺り米粉にしたもので、鏡餅のように形作ります。

きしめ(甘酒)

(2018年)

(2018年)

米2升に麹(こうじ)2斤(きん)を混ぜてつくる甘酒で、12月1日につくられます。昔は神社で仕込まれましたが、現在は神社で道具を祓(はら)い清めた後、祭典委員が自宅で仕込んでいます。

宵祭でオタマヤに供えたり、宵祭の後や本祭の水迎えの前に飲まれます。また、かす舞の時に四方に投げられます。

主な役など

禰宜 (ねぎ)

霜月祭や季節ごとの小祭などの神事を司る神職をいい、村人からはネギサマと敬われています。

下栗では、拾五社大明神内に祀られている拾五社・両八幡・八社をそれぞれの禰宜が担当しており、「三太夫(さんだゆう)」などと呼ばれています。この中でも拾五社を管理する太夫が、拾五社大明神全体を預かる宮元(みやもと)となり、他の二人は副禰宜と呼ばれます。

さらに、屋敷津島牛頭天王社の宮元と、そで禰宜3名が加わり、禰宜7人が中心となり祭を行います。

祭典委員

元は宮世話人と呼ばれる祭の進行役で、現在は区の役として12名があたります。

水迎え

釜洗いと湯立の水を谷川へ汲みに行く役で、両親のある男女の子供が2名づつ、4名が務めます。

女性

伝承のための中学生の舞を除き、祭の執行は炊事から着付けまですべて男性に限られています。

ブク

死喪のことをいい、近親者に不幸があった者は祭の参加や重要な役を控えます。期間は故人との関係などにより様々ですが、1年間とする場合もあります。死喪の他に、被災や妊娠などもブクとする場合もあります。

神社と本祭の日程

下栗 拾五社大明神

日時:12月13日 9時~27時(翌日午前3時) (旧12月12日)

上記は平成29年度の日程です。最新の日程は、遠山郷観光協会等でご確認ください。

初めて見学される方は、『遠山の霜月祭』の「見学にあたって」をご一読下さい。

他の地域の霜月祭を見る

上町タイプ(遠山谷北部)の霜月祭 (上村 上町・中郷・程野)

木沢タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 (南信濃 木沢)

和田タイプ(遠山谷南部)の霜月祭 (南信濃 和田・八重河内・南和田)

遠山の霜月祭に戻る

このページの目次に戻る

関連サイト・参考文献等

- 遠山の霜月祭り(外部リンク)(遠山郷観光協会特設サイト)

- 下栗の里(外部リンク)(上村下栗自治会)

- ドキュメントIIDA3Days 遠山の霜月祭(外部リンク) (飯田市YouTube)

- 南信州民俗芸能ナビ(外部リンク) (南信州広域連合)

- 『遠山の霜月祭 上村編』 上村遠山霜月祭保存会 2008

- 『遠山の霜月祭りガイド』 遠山郷観光協会 2015

- 『神々の訪れ -天竜川流域の芸能の面-』 飯田市美術博物館 1996

- 『遠山霜月祭の世界 -神・人・ムラのよみがえり-』 飯田市美術博物館 2006

- DVD 『遠山の霜月祭 上町編・中郷編・程野編・下栗編』 飯田市美術博物館 2009

文献・DVDは、飯田市立図書館で閲覧・視聴できます。