上町タイプ(遠山谷北部)の霜月祭

八社神の行道面 上町正八幡宮 2021年

八社神の行道面 上町正八幡宮 2021年

目次

- 1 特徴

- 2 本祭の流れ(次第)

- ・祓い ・神帳 ・湯立 ・舞 ・神返し ・面 ・神返し

- 3 用語(社殿・道具・役などの説明)

- 4 各神社と本祭の日程

- 5 他の霜月祭を見る

- 6 関連サイト・参考文献等

特徴

釜・湯殿(ゆどの)

上町タイプの釜は2口あり、粘土製の竃です。

竃とその上の湯の上飾りを合わせて湯殿(ゆどの)といい、神々をもてなす霜月祭で中心となる施設です。小幣は八丁字(はっちょうじ)と呼ばれています。

竃の上に吊下げられている木枠と、これを飾る湯飾りや幣束などをまとめて湯の上飾りといいます。上町正八幡宮の湯の上飾りは特に丁寧に飾られており、湯男(ゆおとこ)・湯雛・日月(日天月天)・人面・八つ橋・花・千道(ちみち)・ひさげ・階たれによって飾られています。

楽器

舞では笛と太鼓が、神楽歌では太鼓が用いられますが、鉦(かね)(銅拍子)は使われません。

湯立(ゆだて)

湯立は、先湯7立に、御一門の湯、鎮めの湯を合わせた9立てを基本とする10立て前後です。重要な役湯(やくゆ)とそれ以外の湯立に区分されています。

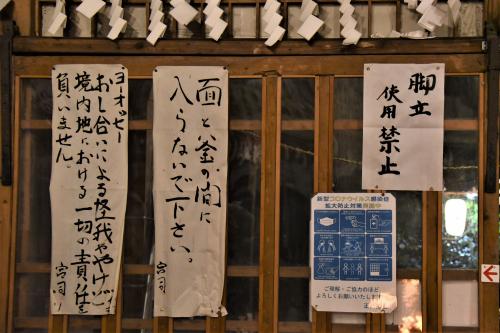

面

基本形

神太夫夫婦〈2〉―八社神〈8〉―四面〈4〉―宮天伯(弓天伯)〈1〉

面数は15~17と少なく、湯立や舞と面が見事に対応しています。湯は四面が跳ね、最後は弓を持った天伯が静かに舞います。これに上町では2柱、中郷では1柱の集落内の神の面が途中で舞います。

遠山氏の御霊「八社神」が行道

湯切りが注目される霜月祭ですが、特に遠山谷北部の霜月祭を特徴づけるのが遠山氏一族といわれる八社神(はっしゃのかみ)です。多くは沈痛な表情をした面で、特別な舞はなく竃の周りを一周して終わるだけですが、百姓一揆で滅ばされたとされる遠山氏の怨霊を慰め鎮める舞といわれています。

祓詞や祝詞が丁寧に行われる

神事に先立ち、上町では「座付之祓」「六根清浄祓」「五方祓」「天地一切清浄祓」「身滌大祓」「中臣祓」「日待之祓」「月待之祓」「産土神祓」「御食祝詞」「神酒祝詞」「俗人之祓」「一切成就祓」が唱えられ、続いて「しめ引き神楽」がうたわれます。中郷や程野では、「般若心経」(※)も読み上げられます。祓詞や祝詞などにより、何重にもわたり祓い浄めが行われます。

※ 般若心経:日本では最も一般的なお経、摩訶般若波羅蜜多心経の略です。

献饌儀礼が整っている

御神酒・洗米・昆布・魚・野菜・果物・水・塩などが神殿に供えられる他、以下の特殊な供物があります。こうした特殊な供物が、とりわけ重要な湯立である役湯(先湯一・御一門の湯・鎮めの湯)の際に、上げ下げが行われます。

きしめ(生酒女)

米に麹(こうじ)を混ぜてつくる甘酒で、本祭で神殿に供えられたり、祭の終わりに甘酒として氏子で飲まれます。12月1日または宵祭の朝につくられます。特に程野のきしめ造りは古い形のままに行われており、古式の発火方法が用いられています。

お白餅・おひやし

洗ったうるち米を摺り米粉にしたもので、小さな鏡餅のように形作ります。

御膳(御饌)・おもく・白飯(はくはん)

上町タイプでは、本祭の日に、社殿の外(宮天伯の前)で白米が精舎(しょうじゃ)の火種などで炊かれます。中折り紙の上に盛られて本殿に供えられ、祭が終わるとおじやに入れられたりします。

神仏習合の姿を良く残している

明治時代に神仏分離令を出す以前の日本では、神と仏の区分は極めてあいまいでした。民衆を救う仏が、日本の神の姿で現れるとする権現(ごんげん)が説かれたり、僧形(そうぎょう)の神像が祀られたりしていました。

上町タイプの霜月祭では、湯立の際に数珠を持ったり、神事に先立ち般若心経が唱えられ、数珠を持ち印を結んで神事を行うなど、こうした明治時代以前の信仰の姿を現在に伝えています。

古い発火方法を伝える

遠山谷北部の霜月祭では湯立のつど新しい火が起こされ、火打石と火打ち金による発火技法が用いられています。程野では、本祭に先立ち12月1日に行われる「きしめ造り」において、火打石よりも古い揉鑚法による発火方法が用いられており、「信濃の火鑚習俗」として、国から無形の民俗文化財に選択されています。

揉鑚法による採火 程野正八幡宮(2008年)

揉鑚法による採火 程野正八幡宮(2008年)

本祭の流れ(次第)

霜月祭は、きしめ造りや宵祭、準備(竃や湯飾り、火入れ等)、片付け(算日(さんにち))と、何日にもわたる神事であり、当日にも準備を行います。

基本的には正午から祭場の祓いと神帳奉読による神迎えに始まり、湯立と舞を繰り返します。夜中に全国の神々を返したのち、集落内や神社の祭神が面(オモテ)となって登場するという、2部構成になっています。

実際には一つの神事の中にも祓い浄め・神迎え・舞などが伴ったり、舞が祓いや神返しを目的としたものであったりします。また目的のはっきりしない神事も行われており、全体として複雑な流れとなっています。

ここでは上町の正八幡宮を中心に本祭を記載します。神社によって呼称や内容・順序に違いはありますが、およそ上町タイプには共通した流れとなります。

例祭

本祭に先立ち例祭が行われます。宮司(※)・宮元禰宜・神社総代・自治会長・公民館長・駐在・宮世話人等が拝殿にコの字に座り、修祓(しゅうばつ)・献饌(けんせん)・祝詞奏上(のりとそうじょう)・玉串奉奠(たまぐしほうてん)等の神社祭式による型通りの神事が行われます。

献饌 上町正八幡宮(2013年)

献饌 上町正八幡宮(2013年)

なお、上町は旧上村全体の村社であるため、神社本庁公認の宮司を招き、中郷・程野・下栗の代表者も参加します(祀掌祭 ししょうまつり)。

また、程野や中郷では、これに相当す儀式を式礼として、本祭の一連の行事として行っています。

※ 宮司:神社本庁公認の宮司ですが、例祭のみ執り行い、本祭には関わりません(宮司が禰宜と兼ねている場合は別です)。

1 座揃い(ざぞろい) 12時~

(1)昼食(座揃いの御神酒)

竃の周囲に敷いたゴザに一同が座り、昼食をいただきます。位置は宮元・氏子総代らが神前側となります。

(2)座揃い 13時~

竃の正面に烏帽子(えぼし ※)・水干(すいかん)姿の宮元禰宜らが座り、前列に祓幣(はらいぬさ)・火打石・火打金・塩・輪切りの大根を載せた丸膳2膳を、後列に太鼓を置きます。

役湯をつとめる者に宮元から扇子と草履(ぞうり)が渡され(ごはいりょ)、宮元から順に丸膳の塩で各自の身体を清めます(塩祓い)。

※ 烏帽子:江戸時代以前の成人男子の礼装でかぶる黒い帽子です。

(3)火入れ

前列の禰宜4人が唱え事をし、火打による火切りをしてから、竃の焚き付けに点火します。

唱え事:「一つこの火打と申すは 天竺は三条小鍛冶宗近の打ちたる御火打なり 古火をすてて新火栄えよと申す(略)」

(4)祓い

祓幣を持ち、太鼓にあわせて以下の祓いを唱え、唱え終わると二拍手して祓幣を振り一拝します。

御座付之祓・六根清浄祓・五方祓・天地一切清浄祓

2 大宮清め(おわき立て)

大宮清め

後列の禰宜らが座を立ち、大宮清めの神楽をうたいながら神社の各場所をまわり、祓幣を振り塩をまいて清めます。

この間、前列の宮元禰宜らは、おわき立てをする以外はそのまま座り鈴を鳴らしています。

あげのさ(上げ幣)

禰宜が旧社頭(※)・本殿・富士天伯に、あげのさと称して小幣を供えます。

※ 旧社頭(きゅうしゃとう):上町では面や湯木を置く場とされており、建物は現在の本殿以前の旧本殿です。

おわき立て

禰宜が富士天伯の前庭におわきを立てます。宵祭で立てたおわきを一端倒して先に幣7本を追加して立て直します。

3 神ほぎ

再び竃の正面に座り、祓幣を持ち、太鼓にあわせて以下の祓いを唱え、唱え終わると二拍手して祓幣を振り一拝します。

身滌大祓・中臣祓・日待之祓・月待之祓・産土神祓・御食祝詞・俗人之祓・一切成就祓

中郷や程野では、七五三引きに先立つ祓い浄めの次第で般若心経が唱えられます。

4 酒女引き(しめびき)

禰宜が太鼓を叩き神楽のモトをうたい、他の禰宜が鈴を鳴らしながらアトをとります。

三種大祓の後、宮清めの神楽、酒女引神楽をうたい、酒女引神楽の神楽歌に合わせて、清酒一升瓶の口の上で祓幣をかざして揺らします。

中郷・程野や、下栗・木沢地区では七五三引きとも記されます。

5 神帳・神名帳(じんちょう・じんみょうちょう) 14時30分~

神名帳(神帳)とは神社や神の名を記した帳簿のことで、一般的には延喜(えんぎ)5年(927)にまとめられ、全国の官社(かんしゃ ※)が記されている延喜式神名帳をいいます。全国の一宮を読み上げて神々を祭へ招待します。

笛と太鼓に合わせて禰宜が木箱に入った神帳を捧げ持ち、竃を一周して竃の正面の奉読役へ渡します。

奉読に先立ち宮清めの神楽がうたわれ、続いて座ったまま神帳が奉読されます。

程野では「神帳と申上以降は余興」といわれるほど大切な神事であり、奉読役は祭一番の大役で禰宜や氏子総代の中から選ばれ、裃に烏帽子姿で、竃の正面で読み上げます。

※ 官社:年に一度、国から幣帛(へいはく:神への捧げ物)を授かる神社をいいます。

八丁字立て

上町正八幡宮(2021年)

上町正八幡宮(2021年)

神帳の宮清めが始まると八丁字八本を禰宜が竃柱に立てます。

お白餅(おしろもち)献上

神帳の間に本殿前で、覆面をした禰宜2人が唱え事をし、高坏に持った お白餅を本殿・旧社頭・富士天伯社に献じます。

6 申上(もうしあげ) 15時30分~

全国から招待した神々に対する願い事で、神帳と同じく竃を一周して奉読役に渡され、竃の正面で読み上げられます。

釜祓神楽

申上奉読に先立ち、太鼓に合わせて釜祓神楽歌がうたわれます。

申上

湯殿渡し

申上が住むと、禰宜が太鼓を叩きながらモトをうたい、奉読役4人が座したままアトをとります。

「(モト)〈神々の名〉の湯殿に渡るな ヤンヤーハーハー 湯衣(ゆごろも)は (ウラ)湯衣は綾か錦かな ヤンヤーハーハー (略)」

7 先湯 16時30分~

「五大尊」から「湯召し」までを「湯立(ゆたて)」といい、霜月祭の中心となる神事です。上町タイプの霜月祭では、7立てを基本とする先湯(せんゆ)に、立願(りゅうがん 願掛け)にもとづく湯立、御一門の湯と鎮めの湯が行われます。上町では15立て、中郷では13立て、程野では12の湯が立てられます。

湯開き一升・湯開きの御神酒

先湯一に先立ち、拝殿に禰宜や役の者が座り、燗(かん)をつけた御神酒を飲みます。

(1)五大尊(ごだいそん)

五大尊に先立ち、烏帽子に水干姿の4人が拝殿で、新しい草履と扇をごはいりょとしていただきます。

火切 上町正八幡宮(2021年)

火切 上町正八幡宮(2021年)

竃の正面に禰宜らが4人が座ります。4人の前には丸膳が2膳づつ置かれており、それぞれに火打石と火打金、塩と祓幣が置かれています。塩祓と三種大祓を行った後、火打ちの呪文を唱え、座って2回、膝立ちして2回、火切を行います。

五大尊 上町正八幡宮(2021年)

五大尊 上町正八幡宮(2021年)

五大尊の印 上町正八幡宮(2021年)

五大尊の印 上町正八幡宮(2021年)

袖下 上町正八幡宮(2021年)

袖下 上町正八幡宮(2021年)

続いて五大尊の印を結び呪文を唱え、その後、袖下で呪文を唱え、逆さ五大尊の印、または手刀の印を結びます。

五大尊とは、五大明王(みょうおう)と呼ばれる忿怒(ふんぬ)姿の仏であり、中央と東西南北を守っています。神々を湯へ招くにあたり、明王が守っているから安心してお越しください、との意味といわれています。

火切り 上町正八幡宮(2021年)

火切り 上町正八幡宮(2021年)

これを竃の東西南北と正面の五方で繰り返します。

(2)神の舞(産土の舞・本舞)

上町正八幡宮(2021年)

上町正八幡宮(2021年)

五大尊が終わると、竃の正面で神前に向かい、鈴と扇を持って2回舞います。五大尊と同じく、役湯にしかありません。

(3)湯木舞

宮世話人が4人分の湯木(ゆぼく)を水干に載せて竃を一周した後、湯木を渡します。4人は唱えごとをして受け取り、右手に鈴、左手に湯木を持ち、竃の周りを一巡します。

(4)道開き(湯開き・五方開き)

湯木を湯の上にかざし、先湯湯開きの呪文を唱え、神々の道開きを行います。五方に向かって行います。

(5)湯殿(ゆどの)渡し

湯木を2本に裂いて両手で持ち、体を左右に振りながら湯殿渡しの歌をうたいます。禰宜らがモトをとり、氏子観衆がウラをとります。神々の名は、役湯・準役湯では一柱づつ拾いますが、その他の湯立ではまとめて拾います。

「(モト)御代体(おんしろたい)を双手(もろて)に持ちてな ヤンヤーハーハ 拝むには (ウラ)拝むには四方の神をな ヤンヤーハーハ (略)

(モト)〈神々の名〉の湯殿に渡るな ヤンヤーハーハー 湯衣(ゆごろも)は (ウラ)湯衣は綾か錦かな ヤンヤーハーハー (略)」

神の名は、日光月光から始まり、著名な大社、社殿及び境内に祀られている神々と続き、拾い残しがないようにすべての神々が残らず拾われます。

湯殿渡しが終わると呪文を唱え、式礼の2人が湯蓋をとります。

(6)湯召し

湯木を2本まとめて右手で持ち、湯木の端を釜の中に少し入れながら神の名前を拾います。禰宜がオモテで神の名を唱えると、続いて氏子らは、「お御影こそはくんもと昇れ」とウラをとります。

「(モト)〈神々〉へお湯召 (ウラ)お御影こそはくんもと昇れ」

湯立が終わると湯木は回収され、湯蓋(ゆぶた)が被せられます。上町と中郷では湯立の都度湯蓋が被さられますが、程野では一度とったら被せられません。

御膳献上

先湯一の湯殿渡しが始まると、神前では先にお白餅を献上した高坏を下げて、覆面の禰宜が唱え事をしてご飯を盛り再び献上します。

役湯(やくゆ)

重要で丁寧に行われる湯立を役湯と呼んでおり、禰宜か氏子総代などが必ず一人は入った4人で行われます。竃の五方で五大尊の呪文を唱え、九字(くじ ※)を切り、産土の舞を舞います。これに準ずる「準役湯」があり、五大尊を竃の正面でのみ行います。それ以外の湯立は五大尊と産土の舞がなく、湯木の舞から始まり、2人で行われる神社もあります。

上町タイプでは、先湯一・御一門の湯・鎮めの湯の3立が役湯です。程野では願湯も役湯で行っています。

※ 九字:災を取り除き、身を護る呪法の一つで、漢字9文字を唱えながら印を結んだり、剣印で空を切ったりします。

先湯七立・七くらの湯

上町では最初の湯立として以下の七立があり、先湯七立などと呼ばれています。

先湯一 源王大神(げんおうだいじん)の湯(役湯)

先湯二 政王大神(まさおうだいじん)の湯

先湯二以降は役湯ではないので、五大尊・神の舞はなく、湯木舞・湯殿渡し・湯召しが行われます。

先湯三 両八幡の湯

先湯四 両八幡の湯

先湯五 住吉明神の湯

先湯六 日吉明神の湯

先湯七 淀の明神の湯

子どもの舞 19時頃

後継者育成のための小中学生による舞です。

8 大宮清め

先湯三・四の最中に湯立と並行して行い、社殿・境内を順に清めます。

前列が大宮清め、後列が湯立て 上町正八幡宮(2021年)

前列が大宮清め、後列が湯立て 上町正八幡宮(2021年)

先達(せんだつ)の禰宜が呪文を唱えながら湯蓋をとり、柄杓(ひしゃく)で釜の湯を汲みます。柄杓と祓幣を持ち、禰宜がモトを、鈴を持った数人がこれに従いウラをとりながら、ゴザ・竃・門(かど)・鳥居などを順に清めて回ります。

9 上げ湯(あげゆ)

大宮清めに続いて行われ、社殿・境内を順に回り湯を献上します。

先達の禰宜が新しい柄杓に釜の湯を汲み、「上げ湯」をうたいながら数人で社殿・境内を回ります。

「上げ湯こそ上げ湯こそ 神はよろこぶ上げ湯こそ」

中郷では御一門の湯の前、程野では御一門の後に行われます。

初参り

この頃、子どもを出産した夫婦がその無事な成長を祈願し、祭の合間に神主のお祓いを受けます。

10 湯の花(願ばたき・禰宜湯)

柄杓・竹筒に湯釜の湯を汲んで、禰宜や集落内の神社、立願のあった家へ持っていき、神楽をうたい清める神事です。

式礼の湯の花

遠くの神社には現在実際に行かず、遠くから拝みます。神社の宿となる家でお酒とご馳走をいただき、午前0時までに神社に戻ります。

家清め(いえきよめ・えーきよめ)

宮元禰宜の家の各所を神楽をうたい清めます。

願ばたきの湯の花

立願のあった家へ行き清めます。

11 四つ舞(式礼) 22時30分~

先湯七立に対する式礼の舞です。

白袴・水干・烏帽子姿の四人の舞手が竃の前後に二人づつ並び、笛と太鼓に合わせて舞われます。採物(とりもの)により扇の舞と剱の舞とあり、上町・中郷では剣(つるぎ)の舞、程野では太刀の舞といわれます。

扇の舞

舞式:五方―お山―ちらし

剱の舞

舞式:五方―お山―ちらし

12 津島明神の湯 23時~

先湯二と同じで、湯木舞・湯殿渡し・湯召しを行います。明治初年に疫病が流行したときから開始されたといわれています。

13 鹿島明神の湯

先湯二と同じです。安政2年(1855)に大地震があったときから開始されたといわれています。

14 池大明神の湯 23時30分~

役湯に次ぐ準役湯(じゅんやくゆ)で、五大尊を竃の正面のみで行い、神の舞・湯木舞・湯殿渡し・湯召しを行います。

15 諏訪明神の湯

先湯二と同じです(湯木舞・湯殿渡し・湯召し)。を昭和28年の大洪水の翌年から開始されました。

16 交通安全祈願の湯

先湯二と同じです(湯木舞・湯殿渡し・湯召し)。赤石林道が開通した昭和43年から開始されました。

17 七石の湯(願ばたきの湯)

軽い願ばたきで、願の内容と神々の名を書いた半紙を綴じた願帳に基づき、神々をよび上げて湯を立てます。

18 御一門の湯 翌日1時~

五大尊 程野正八幡宮(2016年)

五大尊 程野正八幡宮(2016年)

上町タイプで子(ね)の刻(午前0時)頃に行う役湯で、程野・中郷ではその時間に行われますが、上町では午前1時頃に行われます。四面に捧げる湯といわれており、五大尊・神の舞・湯木舞・湯殿渡し・湯召しを行います。

上町タイプでは、御一門が祭の大きな区切りとなっており、別火精進していた精舎の者たちは一般の氏子と同じ火で炊いたものを口にすることができるようになり、精舎のかしきは役を解かれ、一般氏子も精舎へ立入ることが出来るようになります(集落外の見学者は出来ません)。また、舞の所作が扇で火を煽(あお)るものから、火を切り、伏せるものへと変わります。

御一門一升(御一門の御神酒)

湯立に先立ち、神前で御一門をつとめる禰宜2人を上座にして四角に座り、御神酒を飲みます。

なお、程野では御一門に先立ち夜食があり、舞台払い(ぶたいばらい)といわれています。

舞台払い 程野正八幡宮(2016年)

舞台払い 程野正八幡宮(2016年)

きしめ上げ

御一門の湯が始まると、神前では覆面をした禰宜が先にお白餅・御膳を献上した高坏を下します。唱え事をしてきしめ(生酒女)と呼ばれる甘酒(酒粕のような固形物)をシャモジで盛り加えて、再び献じます。

お倉びらき(面改め)

この頃宮元禰宜が唱え事をして旧社頭の扉を開けて、中から面箱を取り出します。一面づつ、副宮元、祭典委員数人に回しながら、面の状態を確かめます。

19 八乙女の舞

神前で禰宜数人が扇と鈴を持ち、体を左右に揺らすだけの簡単な舞を10回位繰り返します。

20 花の御神楽

八乙女の舞に続き、禰宜数人が三種の祓いを唱え、花の御神楽などをうたいます。

21 襷の舞(たすきのまい) 翌日2時~

着物・袴(はかま)・足袋姿で錦の襷と鉢巻きをつけた4人が舞います。四つ舞と同じく採物(とりもの)により扇の舞と剱の舞とあり、ゆっくりとした笛と太鼓に合わせて舞われます。

扇の舞

舞式:道行き―礼式―五方―お山―肱かけ―ちらし(半周)―五方―お山―肱かけ―ちらし

剱の舞

舞式:お山―肱かけ―飛び切り―腰かけ―輪くぐり―ちらし(半周)―お山―肱かけ―飛び切り―腰かけ―輪くぐり―ちらし

22 羽揃えの舞(はぞろえのまい)

留袖(とめそで ※)に赤帯を垂らし、紫の鉢巻を締めた女装の4人が扇のみで舞います。

宮簀姫君(みやすひめぎみ・一の宮)へ捧げる舞といわれています。

舞式:道行き―五方―肱かけ―かなめ―道行き(半周)―五方―肱かけ―かなめ―道行き

※ 留袖:既婚女性の正装の着物です。

23 鎮めの湯 翌日3時30分~

鎮めの湯は、仏の名から森羅万象(しんらばんしょう ※1)すべてを鎮魂する湯立で、笛と太鼓がゆっくりとなり、舞も静かに舞います。丑の刻(午前3時頃)に行うとされる重要な役湯で、内容は先湯一とほぼ同じで行いますが、続いて湯を伏せます。

上町では禰宜が数珠を手に巻くなど、神仏混淆(しんぶつこんこう)を色濃く残しています(※2)。

※1 森羅万象:世界・宇宙のあらゆる物事や現象のことをいいます。

※2 中郷では役湯の3立すべてで数珠を持ちますが、程野では湯立で数珠は持ちません。

(1)鎮め一升

湯立に先立ち、神前で鎮めの湯をつとめる禰宜2人を上座にして四角に座り、御神酒を飲みます。

(2)鎮めの湯

湯召しでは、神々だけでなく、大日如来を始とする如来(※3)・菩薩(※3)・弘法大師(※3)・道元禅師(※3)などの仏、宗教・政治・学問・芸術・父方・母方・世界人類・魚類・鳥類・獣物類・草木植物・鉱物・書物・機械・衣食住など、文字通り森羅万象すべてを拾います。

※3 仏教において、悟りの境地に達した賢者を如来、悟りを得るために修行中の者・民衆を救うために活動する仏を菩薩と呼んでいます。弘法大師は真言宗の開祖 空海、道元禅師は曹洞宗の開祖 道元の尊称です。

(3)湯伏せ

湯立の最後に、禰宜が竃の前に立ち、鎮めの呪文を唱えて釜の口を湯木で叩いて押さえるような動作をします。

こりとり(禊ぎ)

川から上がると足の裏に小石が凍り付くことも 上町正八幡宮(2021年)

川から上がると足の裏に小石が凍り付くことも 上町正八幡宮(2021年)

この頃、面をつける者が上村川で身を清めます。

24 日月の舞(御座の神) 翌日5時~

日本国中の神々にお帰りを願う神返しの儀式です。

御座の神 程野正八幡宮(2016年)

御座の神 程野正八幡宮(2016年)

烏帽子をかぶり水干を羽織り、手に扇子と鈴を持った若者が行います。現在は奇数の人数で舞われますが、元々は12人(旧暦閏年(※)は13人)で行われていたといいます。

※ 旧暦:太陽の動きを基準にした現在の新暦(太陽暦)が採用される前の、月の満ち欠けを基準にした暦(太陰暦)です。1年が約365日の太陽暦に対し、月は約354日で地球を1周するため、太陰暦は約3年間で1年が約1月短くなりますので、閏月(うるうづき)を入れて調整しました。

(1)日月の舞

舞手が拝殿から一人づつ下りて、日月の舞を元気良くうたいながら竃の正面へ進みます。「大空や」の時に、飛び上がって一回転します。

「おん日月の いまゆましますな ヤンヤーハーハ

大空へ 粕毛(かすげ)の駒にな ヤンヤーハーハ 手綱よりかけ」

(2)御座の神

竃の正面にそろうと、鈴を鳴らしながら御座の神の唱え詞を唱えます。内容は申上に近いもので、暗唱するものですが、現在は扇に書いておき読み上げる者もいます。

(3)日月の舞

唱え終わると、再び日月の舞を舞いながら、威勢よく順次拝殿へ退出します。

25 面 翌日5時30分~

笛と太鼓に合わせて面が舞います。

上町タイプは、近代以降の面の奉納が少なく、古い祭の様相を伝えています。また、登場に先立ち梁(はり)を湯木で叩いて知らしめるのも特徴です。

梁を湯木で叩くいて登場する四面(木王) 中郷 正八幡宮(2015年)

梁を湯木で叩くいて登場する四面(木王) 中郷 正八幡宮(2015年)

(1)神太夫夫婦

中郷正八幡宮(2011年)

中郷正八幡宮(2011年)

爺さ・お爺と呼ばれる神太夫(かんだゆう)と、お婆・婆さと呼ばれる2面で、日月をあらわしています。津島の神太夫という老夫婦がお伊勢参りに出かける途中、村の祭に出会い、村人のすすめでその神社に参拝すると、顔のしわが伸び、腰も真っすぐになったのでお伊勢参りを止めて郷里へ帰るという筋書きです。また、問答に負けて身ぐるみはがされて追い返されるともいわれます。

爺さは、腰に刀を差して幣を外した湯木を両手に持ち、「伊勢音頭」と太鼓に合わせて登場します。

続いて、着物姿で綿帽子をかぶり榊(さかき)を持ったお婆が登場し、榊で観衆を祓って回ります。

神太夫が釜の3分の2位まで回ったところで、村人に呼び止められ問答となります。問答にいい聞かされた神太夫は釜を祓い、「村内安全 無病息災」を祈ります。その後、氏子に「騙されたー、そりゃ騙されたー」と囃し立てられながら、婆を連れて元来た道を引き返します。

(2)八社の神(はっしゃのかみ)

江戸時代初期に滅んだ遠山土佐守一族といわれている面です。沈鬱(ちんうつ)な表情で竃を回っていくだけの死霊面は、遠山霜月祭の性格を良くあらわしており、上町タイプの面は特にその傾向が表れています。

源王大神・政王大神(げんおうだいじん・まさおうだいじん)

裃(かみしも)・烏帽子姿で、鈴と扇子を持ち舞います。2面が向き合ってお辞儀をする礼式を最初に行うほかは、静かに竃の周りを2周します。なお、木沢タイプも含めて源王大神が先に登場しますが、程野のみ政王大神が先に登場します。

両八幡

上町では先祀(せんし)八幡、後祀(こうし)八幡、程野では先規(せんき)の八幡、後規(こうき)の八幡といわれ、それぞれ石清水八幡と鶴岡八幡といわれています。源王大神と政王大神と同じように舞います。

住吉明神・日吉明神・一の宮・淀の明神

一の宮のみ着物姿で綿布を頭にかぶっており、他は源王大神と同じです。

村内の神

上町タイプの面の基本形は程野にみられる15面ですが、上町では正八幡宮の祭神15面に加え末社の稲荷と山神の面が、中郷では津島天王の面が加わっています。

上町の稲荷は風折の的場稲荷の祭神の狐面で、赤色の装束をまとい、1周目に鈴と扇子を持ち、狐のように軽妙に舞います。

山の神は木剣を持ち振りかざしながら舞います。2面とも2周目には採り物を氏子に預け、観衆の囃しにのせて大きく飛び跳ねます。

中郷の津島天王は、先の八社の四面に続いて舞い、八社が帰った後も舞殿に残り、軽く飛び跳ねて舞います。

(3)四面(よおもて)

水王・土王・木王・火王の四面で、湯切りを行い、竃の周囲を飛び跳ねる荒行の面です。

多くの氏子観客で舞殿内がいっぱいとなり、祭は最高潮に達します。

火伏せ湯伏せ

程野では、四面の登場に先立ち、禰宜が竃の正面で火伏せ湯伏せの呪文を唱えます。

水王・土王

四面1番は水王、2番は土王で、左手で腰の刀の柄を握り、右手を肩の高さで左右に大きく振りながら登場します。

水王・土王が同時に湯切り 上町正八幡宮(2010年)

水王・土王が同時に湯切り 上町正八幡宮(2010年)

水王が一の釜、土王が二の釜の前に立つと、刀をはずし、腕まくりをして同時に素手を釜の湯に入れて周囲に湯をかけます。この時、観衆が「ヨーセー、ヨーセッ」と囃します。

上町・中郷では水王が一の釜、土王は二の釜で、程野ではそれぞれが一の釜と二の釜で湯を切ります。また、上町では二面が同時に湯を切りますが、中郷・程野では別々に湯をはねます。

二の釜で湯を切る土王 程野 正八幡宮(2009年)

二の釜で湯を切る土王 程野 正八幡宮(2009年)

木王・火王

湯切りが終わると、木王と火王が登場します。観衆の「ヨーセ―、ヨーセッ」の囃しに合わせ、水王と土王は舞殿隅の観衆に向かい走り、直前で反転し背中から観衆に跳び込みます。舞い手は体勢を整えて、再び元の隅へ跳び込みます。何回か繰り返し、次の隅と隅を跳ぶようになり、少しづつ右回りに進んでいき、竃を回り、退場します。

(4)天伯(てんぱく)

天伯様と呼ばれる鬼神面で、集落やお宮の守り神といわれています。弓を持って、きわめてゆっくりとした笛の音に合わせて舞います。

初めに弓を持ち、続いて矢をつがえ、続いて弦を引いて矢を射る格好をして竃を2周半して正面に至ると、天に向かって矢を放ちます。氏子が矢を拾い天伯の手元に戻すと、矢を腰にあてがい、竃を2周半して拝殿正面に戻り、竃側を向いて直立します。

決められた者が「天下泰平、五穀豊穣、村内(交通)安全、目出度く叶う」と大声でいうと、天伯はこれに合わせて「叶」の字を空書きして退出します。

中郷の宮天伯(2012年)

中郷の宮天伯(2012年)

上町の天伯が複雑な所作を伴うのに対し、中郷・程野の天伯はゆっくりと足踏みしながら、竃の周りを回ります。国産み神話にある、天地がいまだ固まっていない泥沼の中を、固いところを探りながら歩いて鎮める様といわれています。

程野では矢を射た後に、弓を大きく振り、湯の上飾りを払います。

なお、中郷の天伯は遠山谷で唯一の老人面の天伯で、古代大和朝廷の成立に貢献した武内宿禰(たけのうちのすくね ※)といわれています。

※ 武内宿禰:八幡神とされる応神天皇を産んだ神功皇后に従い朝鮮出兵に従軍したり、天皇五代に仕えたとされる伝説上の人物です。

26 金山の舞 翌日午前7時~

4人が竃の周りに立ち、金山(かなやま)の舞の歌に合わせて飛び上がり、湯の上飾りを切り払いながら回ります。

27 神送り

禰宜2人が竃の正面に立ち、湯を汲んだ柄杓と祓い幣を持ち、神送り(神返し)を東南西北中央で唱和して終わります。

「謹請東方には仏千体神千体 部類眷属なりとも一社も残らず もとの本宮もとの御社へしっかと御送り殿付け申さんと敬って申す

東方の神は東方へましますや またも御座れやこふ明年も 神迎えしたら神栄えして

ほんにほんに神は行け行け 守はとどまれこの里に (略)」

28 遊びのさ送り

禰宜が遊び幣を一本づつ氏子に渡し、遊びのさ送りをうたいます。

掛け声がかかると、幣を湯の上飾りに向かって投げ、湯の上飾りに引っかかると良い一年になるといわれています。小幣を湯の上飾りへ投げるのは上町にのみ見られる行事です。

片付け

面・神帳などの諸道具を蔵に返し、幟(のぼり)を下すなどの大まかな片付けをします。

直会 終了 翌日午前9時頃

宮元・禰宜・氏子らが竃の周りに敷いたゴザに座り、御神酒とお祭のお下がりを入れたオジヤで朝食をとり、散会となります。

御膳とよばれる特殊神饌が入れられたオジヤ 上町正八幡宮(2021年)

御膳とよばれる特殊神饌が入れられたオジヤ 上町正八幡宮(2021年)

なお、程野では甘酒が参加者に甘酒が振舞われますが、12月1日に仕込み、本祭で神殿に供えてあった きしめ(生酒女)をお湯でとかしたものです。

用語(祭場・道具・役などの説明)

祭場等

本殿・拝殿(はいでん)(神前)

本殿は祭神が祀られている社殿で、神殿ともいわれます。本殿の前にあり、祭神を拝む空間が拝殿で、神前ともいわれ、神事の一部や準備などが行われます。一般には開放されていない空間です。

舞殿(まいでん)(舞台・踊り場)

拝殿の前にあり、神楽歌や舞が奉ぜられる霜月祭の主な祭場となる板の間で、中央に土製の竃があり、湯釜が二口すえられています。村人以外の立ち入りは、基本的に舞殿に限られています。

湯殿(ゆどの)

帳元・帳場

拝殿の出入り口左手にあり、参拝者の奉納の受付やお札などを扱っています。

精舎(しょうじゃ)

祭の間、禰宜や氏子総代たちが控えている部屋です。炉があり、一般の氏子とは別の火を用いて食事が作られています。

へっつい(炊事場)

炊事場のことで、氏子の食事などが用意されます。

宮天伯社(みやてんぱく)

社殿の脇にある祠で、神社や集落の守り神といわれる天伯を祀っています。上町では富士天伯と呼ばれています。

道具など

湯木(ゆぼく)

湯立に使われる幣束で、目の通ったサワラの2尺6寸(約79cm)の板材を、割り箸のように割り残して紙垂(たれ)をつけたものです。湯立の湯殿渡しの際に2本に裂きます。

湯木を割る(津島明神の湯) 上町正八幡宮(2021年)

湯木を割る(津島明神の湯) 上町正八幡宮(2021年)

湯蓋(ゆぶた)

湯釜にかぶせる蓋で、栗の板材を3枚並べて割竹で挟んでいます。

湯たぶさ

笹の葉を束ねて縛ったもので、湯蓋を祓うのに用いられます。

水干(すいかん)

中郷では、襟首に「イヌノヘラ」と呼ばれる三角形の布がつく(2014年)

中郷では、襟首に「イヌノヘラ」と呼ばれる三角形の布がつく(2014年)

禰宜や舞い手が着る白木綿の上着で、背中に遠山氏の家紋である丸に二引紋が描かれています。

主な役など

禰宜 (ねぎ)

霜月祭や季節ごとの小祭などの神事を司る神職をいい、村人からはネギサマと敬われています。

神社を管理する禰宜を宮元・宮本(みやもと)といいますが、現在は神職とは別に保存会に属する会員を禰宜という神社もあります。

宮世話人・帳元(ちょうもと)

祭の進行役です。

かしき・精舎(しょうじゃ)のかしき

かしきは一般氏子の炊事の世話をします。程野では、精舎で禰宜や帳元などの食事を世話する係を精舎のかしきといい、御一門の湯が終わるまで役を務め、四面(よおもて)の一番手水王をかぶることができます。

きしめ役・お白餅役

特殊な神饌を用意する役で、両親がそろい、ブクのない男子が務めます。

女性

祭の執行は古くは男性に限られていましたが、伝承のための中学生の舞と、着付け等で女性の手を借りることがあります。近年では保存継承のために女性が神事に参加する神社もあります。

ブク

死喪のことをいい、近親者に不幸があった者は祭の参加や重要な役を控えます。期間は故人との関係などにより様々ですが、1年間とする場合もあります。死喪の他に、被災や妊娠などもブクとする場合もあります。

精進

祭の一月前、あるいは12月に入ると、四つ足(豚・牛・羊など)など獣の肉を食べないなど、精進に心がける人も多くいます。また古くは禰宜が家族とは別の火を用いて生活したといいます。

神社と本祭の日程

上町 正八幡宮

日時:12月11日 12時~翌日午前9時頃

場所:飯田市上村754(上町 Googlemap)(外部リンク)

中郷 正八幡宮

日時:12月第1土曜日(旧12月12日) 11時~翌日午前7時30分

場所:飯田市上村304(中郷 Googlemap)(外部リンク)

程野 正八幡宮

日時:12月14日(旧 旧暦霜月15日) 11時~翌日午前7時)

場所:飯田市上村102(程野 Googlemap)(外部リンク)

上記は平成17年(2005)の日程です。最新の日程は、遠山郷観光協会等でご確認ください。

初めて見学される方は、『遠山の霜月祭』の「見学にあたって」をご一読下さい。

他の霜月祭を見る

下栗タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 (上村 下栗)

木沢タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 (南信濃 木沢)

和田タイプ(遠山谷南部)の霜月祭 (南信濃 和田・八重河内・南和田)

遠山の霜月祭に戻る

このページの目次に戻る

関連サイト・参考文献等

- 遠山の霜月祭り(外部リンク)(遠山郷観光協会特設サイト)

- 遠山の霜月祭【正八幡宮】(外部リンク)(上町正八幡宮 宮司サイト)

- いいだtube.TV(外部リンク) (文化会館サブサイト 動画)

- 『遠山の霜月祭 上村編』 上村遠山霜月祭保存会 2008

- 『遠山の霜月祭りガイド』 遠山郷観光協会 2015

- 『神々の訪れ -天竜川流域の芸能の面-』 飯田市美術博物館 1996

- 『遠山霜月祭の世界 -神・人・ムラのよみがえり-』 飯田市美術博物館 2006

- DVD 『遠山の霜月祭 上町編・中郷編・程野編・下栗編』 飯田市美術博物館 2009

文献・DVDは、飯田市立図書館で閲覧・視聴できます