木沢タイプ(遠山谷中部)の霜月祭

社殿を所狭しと跳ねる四面の舞(木沢 正八幡神社 2017年)

社殿を所狭しと跳ねる四面の舞(木沢 正八幡神社 2017年)

目次

- 1 特徴

- 2 本祭の流れ(次第)

- ・祓い ・神名帳 ・湯立 ・舞 ・神返し ・面 ・神返し

- 3 用語(社殿・道具・役などの説明)

- 4 神社と本祭の日程

- 5 他のタイプの霜月祭を見る

- 6 関連サイト・参考文献等

特徴

湯立 (ゆだて)

釜の数は2口または3口、湯立は、式の湯7立に、天伯の湯、鎮の湯を合わせた9立てを基本とする10立て前後です。

釜に湯を入れる際は、一の釜へは二の釜から、二の釜へは三の釜から汲み入れ、新しい水は三の釜(2口の場合は二の釜)へ入れます。一の釜の湯を冷やさないこの手順は木沢地区の特徴です。

楽器

銅拍子(神返しの神楽 木沢正八幡神社 2019年)

銅拍子(神返しの神楽 木沢正八幡神社 2019年)

舞では笛と太鼓、神楽歌では太鼓と鉦(かね)(銅拍子)が用いられます。

面(基本形)

大天狗(火の王)―八社神・村内の神(行道面)―四面―稲荷―神太夫夫婦―小天狗(水の王)―宮天伯(剣天伯)

湯切りは大天狗と小天狗が行い、いずれも一の釜で跳ねます。

遠山六ヵ村の総鎮守(そうちんじゅ)であった木沢正八幡神社

遠山と呼ばれる飯田市上村・南信濃ですが、古くは上村(門村)・木沢村・和田村・八重河内村・満島村(天龍村平岡)・鶯巣村(天龍村平岡)が遠山六ヵ村と呼ばれていました。木沢の正八幡神社は遠山六ヵ村の総鎮守であったとする伝承があり、木沢には鎌倉時代から南北朝時代にかけてとみられる鬼神面(飯田市有形文化財)が2面残されています。

木沢の正八幡神社が遠山谷で唯一3連の竃を持つことも、総鎮守であったことに由来することも考えられます。こうしたことから、霜月祭の起こりや発展を考える上で核となる神社です。

木沢正八幡神社の湯殿 一の釜の手前にあるのは不浄火と呼ばれる(2018年)

木沢正八幡神社の湯殿 一の釜の手前にあるのは不浄火と呼ばれる(2018年)

遠山の霜月祭では最も古い面群

木沢正八幡神社の源王大神・正王大神・婆の昔の面箱には「元和二年」(1616)の銘があったと伝わっており、若殿大神の大タイ権現の面裏には寛永十七年(1640)の銘があります。遠山の霜月祭の特徴である遠山氏一族を中心とした面形舞の成立にかかわるなど、祭の古い姿を考える上で重要です。

地区内の各耕地の禰宜が協力して祭を開催する

湯伏せ 宮守禰宜・氏子の後ろで外のネギサマも湯を伏せる(小道木熊野神社 2019年)

湯伏せ 宮守禰宜・氏子の後ろで外のネギサマも湯を伏せる(小道木熊野神社 2019年)

各耕地に存在する禰宜(ねぎ)が結(ゆい)をつくり、12月8~16日まで一日置きに祭を開催していました。現在本祭を行っている3社でも他耕地の禰宜が協力して霜月祭を行っています。

木沢では各耕地(集落)の神社毎に一人禰宜がおり、その神社の霜月祭では宮元・社守・宮守などいわれ、神楽の太鼓を叩いてモトをうたったり、重要な湯立や大天狗の面など、霜月祭の重要な神事を行います。また、他耕地の禰宜(ソトノネギサマ)がこれを補助して行うところに、木沢地区の霜月祭の特徴があります。

四面(よおもて)が荒々しく飛び跳ねる

木沢地区の四面は若者がかぶり、高く激しく舞い、時に舞殿の壁や床を抜き破ることさえあります。

本祭の流れ(次第)

ここでは、木沢正八幡神社を中心に本祭の流れを記します(写真は木沢タイプ各神社)。次第や所作、装束などは、木沢地区内の神社によって少しづつ異なります。また、呪文などは口伝で覚えたものを暗唱するものであり、同じ神社でも人や年によりやり方が異なります。

準備等

本祭に先立ち、宵祭や、準備(竃や湯飾り、若水迎え、火入れ等)、祀掌祭(ししょうまつり)が行われます。なお、同じく遠山谷中部の上村下栗では、準備も本祭の次第に含んでいます。翌日には片付け(算日(さんにち))が行われます。

若水迎え 両親の揃った男女の子どもが行い、汲み方にもしきたりがある(小道木 熊野神社 2015年)

若水迎え 両親の揃った男女の子どもが行い、汲み方にもしきたりがある(小道木 熊野神社 2015年)

釜洗い 同じく両親の揃った男女が、ワラのタワシで12回洗う(中立 正一位稲荷神社 2017年)

釜洗い 同じく両親の揃った男女が、ワラのタワシで12回洗う(中立 正一位稲荷神社 2017年)

火入れ(木沢 正八幡神社 2017年)

火入れ(木沢 正八幡神社 2017年)

1 大祓 (おおばらい)

禰宜・湯木係(ゆぼくかかり)・氏子代表が拝殿(はいでん)に座り、禰宜が太鼓を叩きながら大祓の詞(中臣祓(なかとみのはらい))を唱えます。

2 ひよしの神楽(神寄せの神楽)

木沢 正八幡神社(2018年)

木沢 正八幡神社(2018年)

竃の正面に筵(むしろ)を敷き、禰宜・湯木係・氏子が座り、禰宜の太鼓と氏子の鉦(かね)、鈴に合わせて歌われます。歌によって祭場を清めるなどして、全国一の宮を迎える準備します。

塩祓 (しおばらい)

禰宜から順に、塩で身を清めます。

三条の祓 (さんじょうのはらい)

全員で12回繰り返して唱えます。

「トーボーカーミー、エービーターマエ、ハーライターマエ、キヨメテターマエ」

日吉の神楽

禰宜がモトをとり、氏子らがウラをつけて、神楽歌を謡います。山河や神社や鳥居、祭で使う道具などを褒(ほ)めて清めます。前半と後半に分かれており、その間に神名帳が奉読されます。

「(モト)(略)清めする惣谷川のナ ヤンヤーハーハ (ウラ)滝の水落ちて清まるナ ヤンヤーハーハ(略)」

日吉の神楽(木沢 正八幡神社) (PDFファイル/130KB)

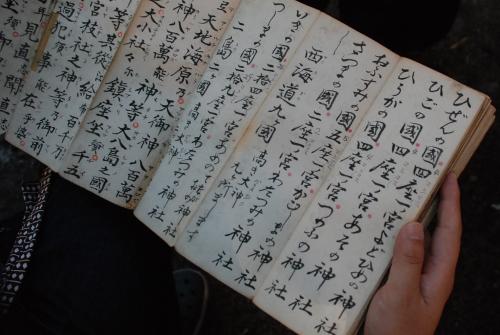

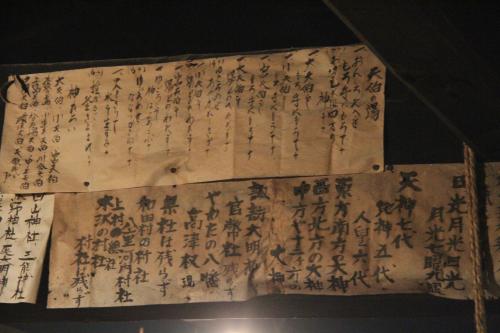

3 神名帳 (じんめいちょう)

神名帳とは神社や神の名を記した帳簿のことで、一般的には延喜5年(927)にまとめられ、全国の官社(かんしゃ ※)が記されている延喜(えんぎ)式神名帳をいいます。霜月祭の神名帳は、ご利益を願う部分と延喜式神名帳に分かれています。

神名帳奉読(小道木 熊野神社 2023年)

神名帳奉読(小道木 熊野神社 2023年)

奉読者は一の釜の正面に立ち、介添え(かいぞえ)に提灯で照らされ、日吉の神楽の前半と後半の間に奉読されます。この間、太鼓は小刻みに打ち、鉦は止め、鈴も控えめに鳴らします。

延喜式神名帳(木沢 正八幡神社) (PDFファイル/336KB)

※ 官社:年に一度、国から幣帛(へいはく:神への捧げ物)を授かる神社をいいます。

4 式の湯(湯立)

「火切り」から「神拾い」までを「湯立(ゆたて)」といい、霜月祭の中心となる神事です。木沢地区では式の湯は7立を基本としており、それぞれに「〇〇(神社名)の湯」と集落内の祭神の名がつけられています。

笛と太鼓に合わせて、釜の数に応じて木沢正八幡神社では3人、釜が2口の神社では2人の禰宜や湯木係などが務めます。

内容

(1)火切り

湯木を配る (中立 正一位稲荷神社 2015年)

湯木を配る (中立 正一位稲荷神社 2015年)

湯木係により釜蓋(かまぶた)に湯たぶさが置かれ、湯木(ゆぼく)が禰宜らに配られます。

火切り (木沢 正八幡神社 2019年)

火切り (木沢 正八幡神社 2019年)

湯木係は火切りの呪文を唱え、マッチを擦って釜へ新しい火種を入れます。古くは火打石で行いました。

(2)おこない

竃の正面に敷かれた湯筵(ゆみしろ)に禰宜らが正座し、配られた湯木を襟首(えりくび)に差します。二拍手一拝や印(いん ※1)などを結び、「式の辞」を述べます。

日輪の印(木沢 正八幡神社 2018年)

日輪の印(木沢 正八幡神社 2018年)

五大尊(木沢 正八幡神社 2016年)

五大尊(木沢 正八幡神社 2016年)

その後、「五大尊(ごだいそん)」の印を結び、呪文を唱えます。

五大尊の印 (小道木 熊野神社 2019年)

五大尊の印 (小道木 熊野神社 2019年)

五大尊とは、五大明王(みょうおう)と呼ばれる忿怒(ふんぬ)姿の仏5尊であり、中央と東西南北を守っています。神々を湯へ招くにあたり、明王が守っているから安心してお越しください、との意味といわれています。

九字(小道木 熊野神社 2023年)

九字(小道木 熊野神社 2023年)

五大尊の呪文を唱え終わると、剣印で九字(くじ ※2)を切ります。

以上を竃の四辺東南西北で繰り返し、竃の正面に戻ります。

※1 印:仏教で、諸仏やその悟りやご利益について、手ぶりや指の形であらわすことをいいます。

※2 九字:災を取り除き、身を護る呪法の一つで、漢字9文字を唱えながら印を結んだり、剣印で空を切ったりします。

(3)湯木舞

木沢 正八幡神社(2019年)

木沢 正八幡神社(2019年)

禰宜らは竃の正面に戻ると、左手に湯木を、右手に鈴を持ち、湯木で釜をなでるように右回しにかざします。これを2回づつ、東南西北で繰り返し、竃の正面に戻ります。湯木舞が終わると、笛と太鼓は止めます。

(4)湯殿渡し (ゆどのわたし)

天伯の湯の湯殿渡し(上島 白山神社 2008年)

天伯の湯の湯殿渡し(上島 白山神社 2008年)

湯木を両手に持ち、左右の足を交互に出し引きをして身体を左右に回しながら、神楽歌をうたいます。禰宜らがオモテをとり、氏子らが竃の周囲でウラをとります。

「(オモテ)御白妙を諸手に持ちてナ ヤンヤーハーハ (ウラ)拝むには 四方の神をナ ヤンヤーハーハ(略)」

湯殿渡し・神拾い(木沢 正八幡神社) (PDFファイル/109KB)

(5)神拾い

湯殿渡しが終わると、禰宜らは呪文を唱え、湯タブサで釜蓋を叩いてから、釜蓋を取り、竃の下に立てかけます。

木沢 正八幡神社(2017年)

木沢 正八幡神社(2017年)

湯木を2本まとめて右手で持ち、左手で水干(すいかん)の袖をつかんで、湯木の端を釜の中に少し入れながら神の名前を拾います。禰宜らがオモテで神の名を唱えると、続いて氏子らは、「おみかげ(こぐそ)※3」とウラをとります。

「(オモテ)梵天帝釈 (ウラ)おみかげ(略)」

神の名は、梵天帝釈方から始まり、日光月光、七曜九曜に続き、天神七代、地神五代、人皇代々、東南西北の大神(一の宮)、県社、遠山谷各村の村社、村内の神々と続き、拾い残しがないようにすべての神々が残らず拾われます。

神拾いで湯立は終わりで、使った湯木はゴボウ棚へ預けられます。

※3 「お御影こそは雲と昇れ」が省略されたと考えられます。湯加減がいいので入って下さい、そして上へ行って休んで下さい、という気持ちでやれといわれています。

木沢 正八幡神社の式の湯(7立)

八幡様の湯―両大神の湯―一の宮二の宮の湯―おくわ様の湯―池大明神の湯―親代様の湯―小嵐様の湯

小道木 熊野神社の式の湯(7立)

熊野神社の湯(先湯)―御隠居の湯―八幡神社の湯―三野神社の湯―白山神社の湯―遠敷神社の湯―金山神社の湯

祭の間、絶えず竃に薪、釜に水が入れられます。木沢地区では一の釜へは二の釜から、二の釜へは三の釜(または水桶)、三の釜へは水桶から水が入れられ、常に一の釜が冷えないように注意が払われています。湯を大切にする木沢地区独自の手法です。

5 太夫舞

小道木 熊野神社(2019年)

小道木 熊野神社(2019年)

式の湯が終わると、禰宜らが刀と鈴をもってまいます。この宮にお越しになった神様自身の舞だといわれています。

初詣り

木沢 正八幡神社(2018年)

木沢 正八幡神社(2018年)

産屋明けした子どもが初めて氏神に詣でることをいい、御神酒などを納めます。拝殿に上がり、禰宜が祝詞や修祓を行い、御神酒をいただき、氏子として認められます。

特に時間は定まっておらず、都合のよい時に行います。

6 宮浄め・小宮浄め

小道木 熊野神社(2022年)

小道木 熊野神社(2022年)

湯木係等により、柄杓(ひしゃく)と湯壺と呼ばれる竹の容器に釜の湯が汲まれ用意されます。

禰宜が湯たぶさで湯柄杓の湯を振りかけるようにしながら、社殿・境内を順に回ります。この時、禰宜が宮浄めの神楽歌のモトを歌い、氏子らがウラをとりながら禰宜に従います。

小宮浄め

禰宜やその代行者が湯壺を持ち、宮浄めの神楽歌をうたいながら、提灯持ちと共に地区内の小祠に湯の花とお神酒を捧げに行きます。

7 八乙女 (やおとめ)

宮浄めの禰宜が八乙女と呼ばれる舞殿の北東隅にある幣の前に到着すると、鈴を鳴らしながら八乙女の神楽歌をうたいます。

8 家浄め (えーきよめ)

宮浄めなどと同時進行で、他の集落から応援に来た禰宜・湯木係・提灯持ちが神社の宮元禰宜の家に向かいます。家の門(かど)で門浄めの神楽歌をうたい、屋内では家浄めの神楽歌をうたいながら、神棚や仏壇などを順に浄めます。最後は床の間で祝詞をあげ、湯の花を差し上げます。その後、禰宜家からご馳走でもてなしを受けます。

9 四つ舞(式の舞・湯尻の舞)

木沢では白い装束を、中立・八日市場では黒か紺の着物に袴(はかま)を履いた四人の舞手が竃の前後に二人づつ並び舞われます。襷の舞の方がより熟達した者が舞いますが、お宮に訪れた神様自身の舞ともいわれる格式の高い舞です。採物(とりもの)により扇の舞と剣(つるぎ)の舞とあり、笛と太鼓に合わせて舞われます。上方を通す扇や剣は天を祓い、下方を通す扇や剣は地を祓うといわれています。

扇の舞:アオリ-五方-アオリ-タメタリ-オケツ-タメタリ-アオリ-ヤーハイ-チラシ-ヤーハイ

ちらし(中立 正一位稲荷神社 2017年)

ちらし(中立 正一位稲荷神社 2017年)

剣の舞:フリコミ-ヤーハイ-キンタマ-タメタリ-オケツ-タメタリ-フリコミ-ヤーハイ-チラシ-ヤーハイ

ヤーハイ(小道木 熊野神社 2022年)

ヤーハイ(小道木 熊野神社 2022年)

10 立願ばたき(礼湯・願湯)

立願(りがん・りやん)とは願掛けのことをいい、内容は式の湯と同じ湯立であり、おこない・湯木舞・湯殿渡し・神拾いが行われます。

大病の回復など個人の願いを掛けて行われる湯立を願湯(がんゆ)といい、立願が叶ったお礼として行われる湯立が礼湯(れいゆ)です。

11 天伯の湯

湯殿渡し(木沢 正八幡神社 2019年)

湯殿渡し(木沢 正八幡神社 2019年)

天伯(てんばく・てんぱく)とは、村とお宮の守護神といわれています。おこない・湯木はなく、他の湯立と異なり天伯だけがうたわれる湯殿渡しと神拾いが行われます。神拾いでは、これ以前の湯立に用いられた湯木が氏子に配られ、釜湯へ少し入れます。湯を跳ねかける時もありますが、禰宜にはかけてはいけないとされています。

神拾い(木沢 正八幡神社 2019年)

神拾い(木沢 正八幡神社 2019年)

夜食(座付け)

夜食(木沢 正八幡神社 2017年)

夜食(木沢 正八幡神社 2017年)

釜の前に筵を敷き、氏子一同が座って夜食をいただきますが、進行の都合で八乙女の後に行われる場合もあります。なお、本来の座付けとは、夜食の後に味噌汁で飲む御神酒のことといわれています。

12 中祓い(神返し)

神返し (中立 正一位稲荷神社 2017年)

神返し (中立 正一位稲荷神社 2017年)

夜食に引き続き、釜の前に筵を敷き行われます。延喜式神名帳で迎えた全国3132座の神を返す儀式で、中祓い以後は村の内々の祭といわれています。祭の前半と後半の区切りとなります。

(1)座付け

先の夜食とは別に、氏子は釜の前の筵で、禰宜と湯木係は精舎(しょうじゃ)で御神酒・味噌汁・漬物をいただきます。

(2)塩祓い・(3)三条の祓い

2 日吉の神楽と同じです。

(4)神返しの神楽

禰宜が太鼓を叩きモトを、氏子一同が鈴を鳴らしてウラをうたいます。

「(モト)五畿内五ヵ国の大神方が下馬をましますナ ヤンヤーハーハ (ウラ)ななはまへかすげの駒でナ ヤンヤーハーハ(略)」

(5)小豆ご飯炊き

中祓いの時に、精舎の外で精舎のかしきが小豆ご飯を炊きます。祭の最後に面をしまう時に、面箱に供えられたりします。

13 襷の舞

4人の舞手が白の着物と袴(はかま)を着用し、赤い布で鉢巻きをし、左肩から腰にかけて紺色の襷(たすき)をかけて竃の周囲で舞います。中立・八日市場では四つ舞と同じく、黒か紺の着物です。扇の舞と剣の舞とあります。

舞に先立ち、拝殿で神前を向いて塩祓いをし、冷やの御神酒をいただきます(キシメ・キコシメシ)。

扇の舞:道中五方-アオリ-五方-アオリ-タメタリ-オケツ-タメタリ-アオリ-ヤーハイ-チラシ-ヤーハイ

タメタリ(上島 白山神社 2008年)

タメタリ(上島 白山神社 2008年)

剣の舞:フリコミ-ヤーハイ-キンタマ-タメタリ-オケツ-タメタリ-フリコミ-ヤーハイ-アイギリ-コシカケ-ユリユリ-アイギリ-コシカケ-ユリユリ-アイギリ-コシカケ-ユリユリ-チラシ-ヤーハイ

14 鎮めの湯

五大尊 木沢 正八幡神社(2019年)

五大尊 木沢 正八幡神社(2019年)

最後の重要な湯立で、笛はこれまでよりもゆっくりと吹かれます。式の湯と同じく火切り・おこない・湯木舞・湯殿渡し・神拾いが行われますが、神拾いでは次に登場する面が拾われ、最後に湯伏せが行われます。

湯伏せ

中立 正一位稲荷神社(2018年)

中立 正一位稲荷神社(2018年)

神拾いが終わると、禰宜らは湯木の柄を釜の底へ突き刺し、湯伏せの呪文を唱えます。

木沢 正八幡神社(2019年)

木沢 正八幡神社(2019年)

その後、呪文を唱えながら湯木を×の字に組み、釜の口を力強くふさぎます。

押し合い

この頃、舞殿の中は多くの人で埋め尽くされます。若者数人が「よいさっ、おいさっ、」の掛け声でスクラムを組んで激しく押し回り、竃周辺の湯立・舞い・面行道の場所を確保し、次の登場を促します。

掛け声:

「押さまいか、そりゃ押さまいか、押されて悪けりゃ出てこじけ」(押すぞ押すぞ、押されるのが嫌なら神社から出た方がいいぞ)

「早く出さんと押すぞやれ」(早く面を出さないと押すぞ)

三脚やイス、座り込みは氏子・観客双方にとって大変危険(木沢 正八幡神社 2018年)

三脚やイス、座り込みは氏子・観客双方にとって大変危険(木沢 正八幡神社 2018年)

垢離とり・禊ぎ(こりとり・みそぎ)

一方、面役の若者はこの頃に遠山川に入り、身を清めます。現在は大祭の前など、次第の外で行うなどしています。

小道木 熊野神社(2019年)

小道木 熊野神社(2019年)

15 面 (おもて)

面は拝殿から登場し、原則的には氏子の提灯に先導され、竃の周囲を右回りに一周して拝殿に戻ります。

(1)大天狗

火王様(ヒーノウサマ)と呼ばれ、宮守の禰宜がかぶります。

一の釜の前で火伏せ・湯伏せの呪文を唱えて湯を鎮め、九字を切ります。この時、他耕地の禰宜も火伏せ・湯伏せの呪文を唱えます。

鎮めの五大尊(八日市場 日月神社 2016年)

鎮めの五大尊(八日市場 日月神社 2016年)

湯切り(小道木 熊野神社 2019年)

湯切り(小道木 熊野神社 2019年)

宮守の禰宜は釜の上に身を乗り出して、観客の「よーせ、よーせ」の囃しに合わせて湯面を弾き、湯を左右へ跳ねかけます。湯切りが終わると、火起こしの呪文を唱え、囃子にのって拝殿に戻ります。

火王様の後ろで湯を伏せる外の祢宜様(小道木 熊野神社 2022年)

火王様の後ろで湯を伏せる外の祢宜様(小道木 熊野神社 2022年)

(2)遠山氏の御霊・村内の神(行道面)

八社神(はっしゃのかみ)

遠山氏の御霊といわれる源王大神(げんおうだいじん)・正王大神(せいのうだいじん)、一の宮と二の宮、若殿などです。源王大神・正王大神は、遠山遠江守と土佐守の父子二代ともいわれ、合わせて両大神と呼ばれており、一の宮と二の宮は両大神の奥方といわれています。

源王大神(木沢 正八幡神社 2017年)

源王大神(木沢 正八幡神社 2017年)

正王大神(木沢 正八幡神社 2017年)

正王大神(木沢 正八幡神社 2017年)

二の宮(八日市場 日月神社 2016年)

二の宮(八日市場 日月神社 2016年)

若殿大神(火吉明神) (木沢 正八幡神社 2017年)

若殿大神(火吉明神) (木沢 正八幡神社 2017年)

村内の神

霜月祭を行う神社の面

八幡大神(木沢 正八幡神社 2019年)

八幡大神(木沢 正八幡神社 2019年)

熊野神社(小道木 熊野神社 2024年)

熊野神社(小道木 熊野神社 2024年)

宮元禰宜や自治会長がかぶります。

子安大神(こやすだいじん)

木沢 正八幡神社(2019年)

木沢 正八幡神社(2019年)

女性の着物を着用し、赤子の人形かそれを模したものを抱いています。安産や子宝を願う人がかぶり、また観客は人形に触れると、そのご利益があるといわれています。

大黒天

小道木 熊野神社(2024年)

小道木 熊野神社(2024年)

「大黒天音頭」に合わせて愛想よく舞います。福の神として知られており、お菓子を投げます。(4)両老人の後に舞われ、中立正一位稲荷神社にはありません。

小嵐稲荷神社(こがらしいなりじんじゃ)

小道木 熊野神社(2024年)

小道木 熊野神社(2024年)

小嵐稲荷神社は伊那山脈の中腹標高1000mに祀られています。霊験あらたかな神様として信仰を集めている一方、荒ぶる神様として恐れられており、外の禰宜様がかぶります。

これらの他に、村内の神社・祠の面の行道があります。木沢地区では、明治時代以降に願がかけられて面が奉納されており、神社毎の特徴となっています。

(3)四面 (よおもて)

山の神や奥山半僧坊(おくやまはんぞうぼう)、猿田彦(さるたひこ)などを若手がかぶる荒々しい面で、1番から4番までの4面があります。木沢タイプでは、祭の熱気が最高潮に達する舞いです。

1番手から順に拝殿から舞殿に飛び降ります。

四面(山の神)(木沢 正八幡神社 2017年)

四面(山の神)(木沢 正八幡神社 2017年)

若手が舞殿の隅に集まり、両手を広げて「よーせー、よーせっ」と囃(はや)し、舞い手に跳ぶよう催促します。

受け手に向かい走り、 (四面1番 八日市場 日月神社 2016年)

受け手に向かい走り、 (四面1番 八日市場 日月神社 2016年)

反転してダイブ (四面2番 八日市場 日月神社 2016年)

反転してダイブ (四面2番 八日市場 日月神社 2016年)

舞い手は観衆に向かい走り、直前で反転し背中から観衆に跳び込みます。舞い手は体勢を整えて、再び元の隅へ跳び込みます。数往復跳んだら次の隅と隅を跳ぶようになり、2番手・3番手と順に跳び始め、少しづつ右回りに進んでいきます。

頃合いを見計らって1番手から順に拝殿へ戻しますが、若くて元気の良い舞手はそれを嫌がり、暴れて抵抗します。拝殿の前を通り過ぎて2周目を回ればもう1周回ることができますが、ほとんどの場合は大勢の氏子に拝殿に押し込まれ、湯木係に面を外されて、おとなしくなります。

最後の4番手が少しでも長く残るよう氏子同士の駆け引きが続き、4番手がいなくなっても舞殿の中は熱狂が冷めず、氏子同士の跳ね合いが続きます。

(4)両老人(神太夫夫婦)

爺さ・お爺と呼ばれる神太夫(かんだゆう)と、婆さ・しょんべん婆さと呼ばれる2面です。

おばあ(木沢 正八幡神社 2019年)

おばあ(木沢 正八幡神社 2019年)

赤子の人形やそれを模したものを抱き、右手に榊(さかき ※)の束を持った婆さが先に登場します。初めは榊で観衆の頭をなでて回りますが、観衆は隙(すき)をみて、婆さの尻などを触ると、婆さは怒って榊で強くたたき返します。榊でなでられると病気にならないといわれ、婆さが暴れるほど良い年になるともいわれます。

※ 榊:冬でも葉が枯れない常緑樹は生命力の象徴であり、神事には榊が多く使われます。遠山谷では真榊が少ないので、ソヨゴで代用しています。

おじい(木沢 正八幡神社 2019年)

おじい(木沢 正八幡神社 2019年)

爺さは、幣を外した湯木を両手に持ち、「伊勢音頭」と太鼓に合わせて釜の周りを回り、途中で湯木を置いて素手で踊ります。

八日市場 日月神社(2010年)

八日市場 日月神社(2010年)

最後は婆さと抱き合い仲良く拝殿へ帰ります。子孫繁栄の象徴です。

(5)舞稲荷

お狐様 中立正一位稲荷神社(2013年)

お狐様 中立正一位稲荷神社(2013年)

「お狐様」ともいわれ、舞上手な人が尻尾をつけた赤色の装束で舞います。人を騙(だま)す狐のように軽妙に舞います。

(6)小天狗・水の王

木沢 正八幡神社(2017年)

木沢 正八幡神社(2017年)

湯木係や副禰宜がつけます。大天狗と同じように、湯切りを行います。

(7)宮天伯

中立 正一位稲荷神社(2013年)

中立 正一位稲荷神社(2013年)

天伯様と呼ばれる赤色の装束の鬼神面で、剣を持って、全体的にゆっくりと舞います。天伯は神社の守り神といわれており、社殿に居座る神々を追い返す舞いともいわれています。

拝殿前と竃の四隅で特にしっかりと舞い、竃を一周すると拝殿の前で竃の方を向き、顔で「叶」あるいは「寿」の字を空書きして終わりです。

木沢 正八幡神社の面(32面)

(2023年)

(2023年)

(1) 大天狗(火の王)

(2) 両大神(源王大神)―両大神(正王大神)―一の宮―二の宮―八幡大神―親城大神―若殿大神(火吉明神)―若殿大神(住吉明神)― 若殿大神(日吉明神)― 若殿大神(大タイ権現)― 若殿大神(八幡)―若殿大神(鎌倉八幡)―若殿大神(大明神)―多賀大社―浅間大神―津島大神―子安大神―小嵐大神(小嵐稲荷 4面)

(3) 四面(山の神) ―四面(天彦根命)―四面(奥山半僧坊大権現)―四面(猿田彦命)

(2) 大黒天

(4) 両老神(神太夫 婆)―両老神(神太夫 爺)

(5) 舞稲荷

(6) 小天狗(水の王)

(7) 宮天伯

小道木 熊野神社の面(37面)

(2022年)

(2022年)

(1) 大天狗(火の王)

(2) 熊野御隠居2面―熊野神社―正八幡神社―遠敷神社―三野神社―辰巳天伯―正八幡神社―金山神社―熊野権現―白峯権現―白山神社―二の宮―庚申様―若宮神社―若宮八幡宮―山の神―瀬戸神社―津島神社―小嵐稲荷神社―大峰神社―子安神社―金山神社―崩様―高津神社―大国様

(3) 四面(金刀比羅神社) ―四面(猿田彦大神)―四面(宮天伯)―四面(四面)

(2) 秋葉神社

(5) お狐様

(4) 寛大婆―寛大爺

(6) 小天狗(水の王)

(7) 宮天伯

16 かす舞(金山祭り)

12 中祓いで集まったすべての神々にお帰りいただく神返しの舞といわれています。

小道木 熊野神社(2019年)

小道木 熊野神社(2019年)

刀を差した禰宜らに氏子らが続き、竃の周りを囲みます。禰宜らは「八丁字(はっちょうじ) 常に馬草(うまくさ)する人は 何尋(なにひろ) 千尋(ちひろ)」などと問答をしながら、湯飾りを千切り捨てながら竃の周りを回ります。

木沢 正八幡神社(2019年)

木沢 正八幡神社(2019年)

続いて刀を抜いて東西南北で湯飾りを切り、粕舞の神楽歌をうたいます。途中、竃の正面で禰宜らは刀で九字を切り、釜を割る(切る)しぐさをします。

木沢 正八幡神社(2019年)

木沢 正八幡神社(2019年)

再び神楽歌をうたい、神楽歌に合わせて湯木係が盆の粕(かす)を手づかみにして周囲に投げます。神楽歌をうたい終わると、禰宜が祭が終わったことを告げます。

「(略)神は行け行け 森はとどまれこの里に また来る年も神呼びもどす」

中立 正一位稲荷神社(2017年)

中立 正一位稲荷神社(2017年)

オジヤ(雑炊)が舞殿に持ち込まれ、氏子らがいただき、解散します。禰宜らは精舎で食事をとります。

17 木の根祭・おんごの祭

木沢正八幡神社(2021年)

木沢正八幡神社(2021年)

社守の禰宜が鳥居の脇の大木の根元で、小豆ご飯を供え、紅白の幣束を立てて呪文を唱え、最後まで神社に居座る悪霊を追い払います。見ている人に憑(と)りつく恐れがあるといわれ、参加者が帰宅した後に行います。時間は定まっておらず、翌日に行うこともあります。

用語(祭場・道具・役などの説明)

祭場等

本殿・拝殿 (ほんでん・はいでん)

本殿は祭神が祀られており、祭神を拝む空間が拝殿で、神事の一部や準備などが行われます。一般には開放されていない空間です。

舞殿 (まいでん)

拝殿の前にあり、神楽歌や舞が奉ぜられる霜月祭の主な祭場となる板の間で、中央に竃がすえられています。村人以外の立ち入りは、基本的に舞殿に限られています。

竃 (かまど)

写真右手より、三の釜・二の釜・一の釜・不浄火、一の釜が本殿正面となる(木沢正八幡神社 2017年)

写真右手より、三の釜・二の釜・一の釜・不浄火、一の釜が本殿正面となる(木沢正八幡神社 2017年)

木沢正八幡神社では3口、他の神社では2口の湯釜が設けられており、本殿に向かい左側から順に一の釜、二の釜、三の釜と呼ばれています。遠山谷でも3口の釜があるのは木沢正八幡神社だけです。

木沢タイプでは、釜の水を足すときに、二の釜から一の釜へ湯を足し、二の釜へ水を足すという順序で行い、一の釜の湯が冷えないように気をつけて行い、湯切りも一の釜のみで行われます。

元々は粘土製で毎年作り換えられたとみられますが、竃づくりは重労働であり、コンクリートやレンガで耐久性のある竃や、鉄輪が現在使われています。

湯のあて飾り

木沢 正八幡神社(2017年)

木沢 正八幡神社(2017年)

竃の上に吊下げられている木枠と、これを飾る湯飾りや幣束などをまとめていいます。

ゴボウ棚

小道木 熊野神社(2017年)

小道木 熊野神社(2017年)

舞殿の竃の南側にある棚です。祭の最中は蝋燭(ろうそく)と宮天伯の剣が立てられ続け、使い終わった湯木も順に乗せられます。

社務所・帳場

拝殿の出入り口付近にあり、参拝者の奉納の受付やお札などを扱っています。

精舎 (しょうじゃ)

中立 正一位稲荷神社(2017年)

中立 正一位稲荷神社(2017年)

祭の間、禰宜と湯木係、精舎のかしき・氏子総代といった限られた役が籠る部屋です。炉があり、一般の氏子とは別の火を用いて食事が作られています。

へっつい(炊事場)

炊事場のことで、氏子の食事などが用意されます。

御山 (おやま)

「天から神が降神奉る、御山」 木沢 正八幡神社(2017年)

「天から神が降神奉る、御山」 木沢 正八幡神社(2017年)

紅白の小幣を差した藁ツトが立てられた巨木で、藁ツトは神が降りる目印といわれます。木沢正八幡神社では御神木とは別の巨木であり、木の根祭はさらに別の木の根元で行われます。現在の霜月祭で御山に関わる次第はありません。

道具など

水干 (すいかん)

禰宜や舞い手が着る白木綿の上着で、多くの神社で背中に遠山氏の家紋である丸に二引紋が描かれています。和田タイプでは湯衣(ゆごろも)とも呼ばれています。

湯木 (ゆぼく)

小道木 熊野神社(2017年)

小道木 熊野神社(2017年)

湯立に使われる幣束で、目の通ったサワラやヒノキなどの細長い板材2本を一組にしています。

釜蓋 (かまぶた)

釜と釜蓋と湯たぶさ(木沢 正八幡神社 2018年)

釜と釜蓋と湯たぶさ(木沢 正八幡神社 2018年)

湯釜にかぶせる蓋で、栗の屋根板を3並べて割竹で挟んでいます。

湯たぶさ

笹の葉を5・6本まとめてカズ(楮:こうぞ)の皮で巻いて束ねたものです。湯釜の上に置かれたり、面行などで使われます。

お白餅・おひやし

本祭のおひやし 小道木 熊野神社(2019年)

本祭のおひやし 小道木 熊野神社(2019年)

洗ったうるち米を摺り米粉にしたもので、宵祭ではちまきのように笹の葉で包み、本祭では小さな鏡餅のように形作り、それぞれ神殿に供えられます。

小豆ご飯・おもく

赤紙に包み、面神のお弁当として面箱に納められる 木沢 正八幡神社(2023年)

赤紙に包み、面神のお弁当として面箱に納められる 木沢 正八幡神社(2023年)

木沢では、中祓いの時に精舎の外で米2合と小豆一掴みで小豆ご飯が炊かれます。祭の最後に面箱に供えたり、木の根祭で供えられます。

主な役など

禰宜 (ねぎ)

霜月祭や季節ごとの小祭などの神事を司る神職をいい、村人からはネギサマと敬われています。

各耕地(集落)の神社毎に一人禰宜がおり、その神社の霜月祭では宮元・社守・宮守などいわれ、神楽の太鼓を叩いてモトをうたったり、重要な湯立や大天狗の面など、霜月祭の重要な神事を行います。また、他耕地の禰宜(ソトノネギサマ)がこれを補助して行うところに、木沢地区の霜月祭の特徴があります。

湯木係・宮世話人 (ゆぼくがかり・みやせわにん)

祭の進行役で、湯立の順序や役割分担、面の分担など一切を取りしきり、霜月祭の役としては禰宜よりも上役にあたります。1名あるいは複数名の場合があります。

精舎のかしき

精舎で禰宜や湯木係などの食事などの世話をする係で、婆さの面をつけます。

女性

かつては祭のすべてを男性で行いましたが、昭和30年頃から炊事の手伝いなどをするようになっています。

ブク

死喪のことをいい、近親者に不幸があった者は祭の参加や重要な役を控えます。期間は故人との関係などにより様々ですが、1年間とする場合もあります。死喪の他に、被災や妊娠などもブクとする場合もあります。

精進

本祭の前になると、四つ足(豚・牛・羊などの獣)の肉を食べないなど、精進に心がける人も多くいます。期間は12月1日以降としたり、1週間から1ヶ月など、人により異なります。

神社と本祭の日程

小道木 熊野神社

日時:12月第1土曜日 13時~21時 (旧 12月14日)

場所:飯田市南信濃木沢(小道木 Googlemap)(外部リンク)

木沢 正八幡神社

日時:12月第2土曜日 13時~26時 (旧 12月10日)

場所:飯田市南信濃木沢788(木沢 Googlemap)(外部リンク)

上記は令和5年(2023)の日程です。最新の日程は、遠山郷観光協会等でご確認ください。

他に、中立、八日市場集落の、正一位稲荷神社、日月神社では、12月1日(旧は12月8日)に隔年で、上島集落の白山神社では12月12日、須沢集落の宇佐八幡神社では12月16日に大祭が行われていました。現在は、変更した次第で実施、または中断しています。

初めて見学される方は、『遠山の霜月祭』の「見学にあたって」をご一読下さい。

他の地域の霜月祭を見る

上町タイプ(遠山谷北部)の霜月祭 (上村 上町・中郷・程野)

下栗タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 (上村 下栗)

和田タイプ(遠山谷南部)の霜月祭 (南信濃 和田・八重河内)

遠山の霜月祭に戻る

このページの目次に戻る

関連サイト・参考文献等

- 遠山の霜月祭り(外部リンク)・遠山氏の歴史(外部リンク)・遠山氏の伝説(外部リンク) (遠山郷観光協会)

- ドキュメントIIDA3Days 遠山の霜月祭(外部リンク) (飯田市YouTube)

- 遠山郷非公認bot(外部リンク) (木沢地区を中心とした動画・ライブ)

- いいだtube.TV(外部リンク) (文化会館サブサイト 動画)

- 飯田市フォトライブラリー (飯田市役所)

- 南信州民俗芸能ナビ(外部リンク) (南信州広域連合)

- 『遠山の霜月祭 南信濃2 木沢地区編』 飯田市美術博物館・遠山常民大学 2011

- 『遠山の霜月祭りガイド』 遠山郷観光協会 2015

- 『神々の訪れ -天竜川流域の芸能の面-』 飯田市美術博物館 1996

- 『遠山霜月祭の世界 -神・人・ムラのよみがえり-』 飯田市美術博物館 2006

- DVD 『遠山の霜月祭 木沢編』 飯田市美術博物館 2011

- 霜月祭 関連書籍一覧(飯田市中央図書館作成) (PDFファイル/132KB)

文献・DVDは、飯田市立図書館で閲覧・視聴できます。