遠山の霜月祭

遠山の霜月祭(とおやまのしもつきまつり)

区分:重要無形民俗文化財(昭和54年2月3日 国指定)

記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財(遠山霜月祭の芸能 昭和48年11月5日 国選択)

所在地:上村・南信濃

概 要:

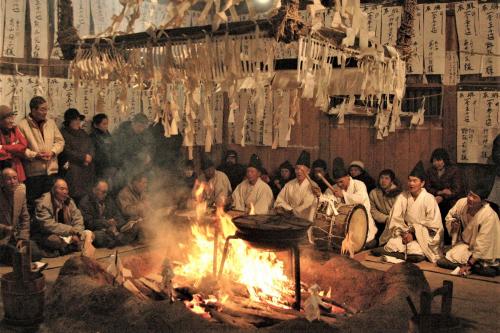

旧暦(※1)の11月(霜月)に行われる湯立神楽(※2)であり、昼間が最も短く生命力の弱まった冬至の頃に、全国の神々を招きお湯でもてなし、太陽と生命の復活を祈る儀式と考えられています。現在は、12月の前半に遠山谷の各集落の神社で大祭が日を違えて行われています(※3)。

神社内に湯釜を設け、一昼夜にわたりその周囲で神事や舞いを行います。神社によって細部は異なりますが、基本的には午後(正午ないし夕刻近く)から祭場の祓い(はらい)と神名帳(※4)奉読による神迎えに始まり、湯立て(ゆだて)と舞を繰り返します。夜中に全国の神々を返したのち、集落内や神社の祭神が面(オモテ)となって登場するという、2部構成になっています。

また、神事でありながら般若心経(※5)を唱えたり、数珠を持ち印(※6)を結ぶなど、神仏習合(※7)の姿や、人神供食など、祭の古い姿をよく残しています。

神社毎に次第や所作等が異なりますが、大きく分けて3ないし4地域のタイプ(遠山谷北部・中部・南部、上町・下栗・木沢・和田タイプ)に分けられます。

伝承や諸説がありますが、遠山谷が鎌倉時代に鶴岡八幡宮(※8)の社領であった頃に導入された荘園(※9)儀礼が祭の起源と考えられており、これに、江戸時代に面の行道(※10)が加わったと考えられています。

- ※1 旧暦:太陽の動きを基準にした現在の新暦(太陽暦)が採用される前の、月の満ち欠けを基準にした暦(太陰暦)です。1年が約365日の太陽暦に対し、月は約354日で地球を1周するため、太陰暦は約3年間で1年が約1月短くなりますので、閏月(うるうづき)を入れて調整しました。

- ※2 湯立神楽(ゆたてかぐら):大釜で湯を沸かし、無病息災や五穀豊穣などを願う神事です。湯立神楽の舞いは場などを祓い清める儀式的な舞で、神話などは演じられません。湯立神楽は霜月に行われることが多いことから霜月神楽とも、伊勢神宮の湯立神楽が知らていることから伊勢流神楽とも呼ばれます。

- ※3 令和元年(2019)現在、上村地区4、南信濃地区4の合計8の神社で湯立神楽・面行が行われており、他にも湯立や面行をやむを得ず省略した形で祭を行っている集落・神社があります。

- ※4 神名帳(じんめいちょう・じんみょうちょう):神社や神の名を記した帳簿のことで、神帳(じんちょう)ともいいます。一般的には延喜5年(927)にまとめられ、全国の官社(年に一度、国から幣帛(へいはく:神への捧げ物)を授かる神社)が記されている延喜式神名帳をいい、霜月祭では、主に各国の一宮が奉読されます。

- ※5 般若心経:日本では最も一般的なお経、摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)の略です。

- ※6 印(いん):仏教で、諸仏やその悟りやご利益について、手ぶりや指の形であらわすことをいいます。

- ※7 神仏習合:明治維新以前の日本では、神と仏の区別はあいまいでした。神社内に寺が建てられ、寺院の守護神として神社が祀られたりしており、日本の神々は仏が人々を救うために現れた仮の姿であるとする本地垂迹説(ほんじすいじゃくせつ)が唱えられたりしました。

- ※8 鶴岡八幡宮:神奈川県鎌倉市にあり、鎌倉武士・源氏の守護神として信仰を集めました。なお、かつて遠山霜月祭が行われていた遠山谷の17社中、6社が八幡社・八幡宮を名乗っています。

- ※9 荘園:古代から中世にかけて貴族や有力寺社が所有した私有地やその支配形態をいいます。

- ※10 行道(ぎょうどう・ゆきみち):元々は仏教の儀式で堂や仏像のまわりを右回りで回ること、僧侶が読経しながら練り歩くことをいいます。

解説 目次

- 1 特徴と見どころ

- 2 地域ごとの特徴

- 3 祭場・道具などの紹介

- 4 主な役などの紹介

- 5 本祭の流れ(構成)

- 6 見学にあたって ~事前にお読み下さい~

- 7 タイプ(地域)別の霜月祭の紹介(次第など)

- 8 関連サイト

- 9 参考文献等

特徴と見どころ

寒い! 眠い! 煙い! 3むい祭

霜月祭はしばしば3むい祭と自嘲(じちょう)的にいわれることがあります。しかし、これには冬(霜月)の夜に、湯を立てるという、霜月祭の特徴をよくあらわした言葉でもあります。

寒い -冬至の頃に行われる生命復活の祭-

霜月とは旧暦の11月の別称であり、必ず冬至が含まれます。冬至は一年で最も昼の長さが短くなる日です。日が短くなると山の緑は枯れて葉が散り、凍てつく冬となります。そして、冬至を過ぎるとやがて少しづつ日が長くなってきます。

こうした自然現象を、昔の人は万物の生命の源である太陽の力が弱まり、やがて復活再生するからと考えました。

霜月祭は、この太陽の衰弱(すいじゃく)と再生の重要な節目に、神も人もすべてが生まれ清まることを願う、生命復活の祭といえます。

なお、旧暦では冬至・春分などの二十四節気(※)の存在によって1月・2月などの月を決めていました。しかし、この法則ではうまくいかない年が稀に発生しました。このため、冬至を含む月を11月とするという基準を設けました。つまり旧暦では、年の始まりは1月ですが、11月は暦の基準となる特別な月だったのです。

- ※ 二十四節気:太陽の1年間の動きをおよそ24等分して、季節を表す名称を付けたものです。月の満ち欠けを基準とした旧暦では、実際の季節の移ろいとは差が生じるため、二十四節気などで季節を把握し、農業などに役立てました。

眠い -夜に行われる祭-

神は昼まではなく、夜に迎え、もてなし、送り返すというのが日本の祭の古い形でした。

霜月祭では、夕刻頃に神々を迎え、夜を徹してもてなし、夜明けに神々を返します。現在は朝まで祭を行う神社は少なくなってきましたが、それでも神事は日付をまたいで行っており、古い形を残しています。

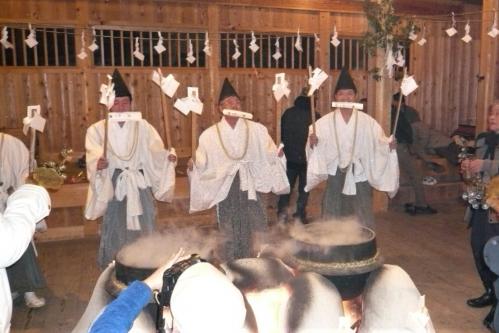

煙い -繰り返す湯立-

三遠南信に広く分布する霜月神楽は、水と火が融合した湯を重視した湯立神楽です。湯は生まれ清まりを果たす産湯でもあり、釜から立ち上る湯気は、全国の神々の故郷と祭場を神々が行き来する、依代(よりしろ ※)と考えられています。聖なる湯を立てて神々へ捧げ、自らも浴びることで、命を清めて生命力の再生を願う儀式と考えられます。

三遠南信の湯立神楽の中でも、舞ではなく湯立が祭の中心となる遠山霜月祭は、湯立神楽の古い形を残しています。神社により回数は異なりますが、神名帳の後は面の登場まで湯立を繰り返しており、一昼夜に及ぶ祭の大半の時間は湯立にさかれています。

社殿は排煙する構造になっているものの、祭の間は常に火が焚かれており、煙が充満します。

- ※ 依代:神霊が依りつく物をいい、巨石や巨木・老木、御幣や旗などが代表的です。

二部構成の祭

一昼夜に及ぶ大祭は、大きく前半と後半の二つに分けることができます。前半は全国の神々をもてなす厳かな祭です。基本的には午後から祭場の祓いと神名帳奉読による神迎えに始まり、湯を立てて神々をもてなし、夜中に全国の神々を返します。

後半は集落内の神々が登場する祭です。集落内や神社の祭神が面となってあらわれ、遠山氏の怨霊を鎮めたり、あるいは村人と一体になったのち、すべての神々が返されます。

諸説ありますが、遠山の霜月祭は鎌倉時代の荘園儀礼がその始まりと考えられています。その後、当地を支配していた遠山氏ですが、元和4年(1618)に相続争いを理由に、幕府によって改易(かいえき ※)になりました。この争いは領民を巻き込んだ激しいものだったようで、後に遠山氏は百姓一揆で滅ぼされたとの伝承になりました。改易の後に疫病(えきびょう)が大流行すると、村人はその原因を百姓一揆で滅ぼされた遠山氏の祟り(たたり)と考えて、従来の祭に遠山氏の怨霊を鎮める儀礼をくわえて再編成したといわれています。

- ※ 改易:江戸時代の侍に対し、領地や屋敷を取り上げられる罰則で、いわゆるお家取り潰しです。

参考:遠山氏の歴史(外部リンク)・遠山氏の伝説(外部リンク) (遠山郷観光協会ウェブサイト)

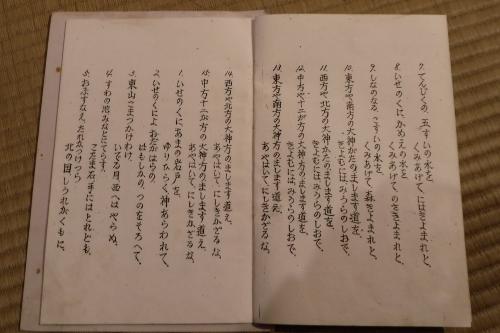

神名帳(じんめい(みょう)ちょう)奉読

神名帳奉読 下栗拾五社大明神(2018年)

神名帳奉読 下栗拾五社大明神(2018年)

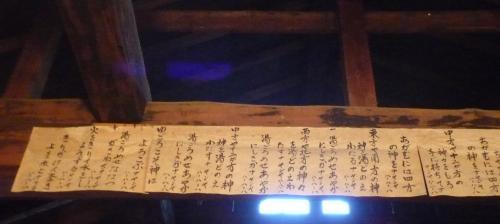

神社や神の名を記した帳簿のことで、一般的には延喜5年(927)にまとめられ、全国の官社(かんしゃ ※)が記されている延喜式神名帳をいい、神帳(じんちょう)と呼ぶ神社もあります。神名帳の奉読は古くは全国の大社で行われていましたが、現在でも行っている神社は稀です。

延喜式神名帳(木沢 正八幡神社) (PDFファイル/336KB)

- ※ 官社:年に一度、国から幣帛(へいはく:神への捧げ物)を授かる神社をいいます。

神楽歌による祭の進行

清めの神楽(部分) 八日市場日月神社(2015年)

清めの神楽(部分) 八日市場日月神社(2015年)

遠山霜月祭において御神楽とは神楽歌のことをいい、神楽歌によって場を清め、神を呼び寄せ、もてなし、送り返します。言霊(ことだま ※)信仰ともいえるかもしれません。

清め・神寄せの神楽(下栗 拾五社大明神) (PDFファイル/81KB)

- ※ 言霊:言葉には霊的な力が宿り、発した言葉の内容が実現されるとされました。

神事性が強い民俗芸能

舞は悪霊を祓う目的であったりと、全体として神事としての性格が強く、神話などを演じる演劇性の高い舞を中心とした神楽とは異なります。

反閇で竃を回る水の王 和田諏訪神社(2017年)

反閇で竃を回る水の王 和田諏訪神社(2017年)

反閇(へんばい)とは特殊な歩行法によって邪気を払う呪法の一つで、相撲の四股(しこ)もその一つといわれています。面行においてもこうした特徴が表れており、和田タイプの面行は反閇によって舞われます。

我が国の古い精神世界や信仰を伝えている

神仏混淆(しんぶつこんこう)

釜清めの神事 下栗拾五社大明神(2018年)

釜清めの神事 下栗拾五社大明神(2018年)

水干(すいかん※)を着て数珠を持ち般若心経を読んだり、神々を招くにあたり印を結び仏に護衛を祈ったり(五大尊)、神々の名に仏が連ねるなど、神と仏の区別があいまいな明治時代以前の日本の信仰を伝えています。

八百万神(やおよろずのかみ)、森羅万象(しんらばんしょう)

森羅万象とは、世界・宇宙のあらゆる物事や現象のことで、八百万とは、とてもたくさんの数という意味です。昔の日本人は、森羅万象に神の存在を認め、八百万神として敬ってきました。

上町タイプの「鎮めの湯」では、通常の湯立の神々に加え、如来・菩薩・明王などの仏や僧侶、宗教・政治・学問・芸術、父方母方の先祖、世界の人類、動物、植物、鉱物、書物、機械、衣食住など、文字通り森羅万象を湯に招いており、こうした日本的な精神世界をあらわしています。

荒行の面

湯切り

湯切り(土王) 程野正八幡宮(2016年)

湯切り(土王) 程野正八幡宮(2016年)

素手で釜の湯を叩き、熱湯を周囲にかける所作は、遠山霜月祭の顔となっている有名な場面です。神々に捧げた湯を村人も浴びて、一年の健康を願います。全国に伝わる湯立神楽は笹などで湯をはらうもので、素手で湯を切る荒行は遠山霜月祭が唯一といわれています。

四面(よおもて)

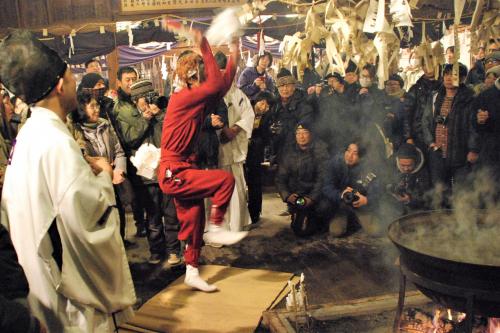

遠山谷北部・中部にみられる面で、舞殿を所狭しと飛び跳ねます。時に社殿が壊れることもある危険な舞ですが、舞手と村人の興奮は最高潮に達します。この舞を待ちかねていた村人も多く、祭のハイライトともいえる舞です。

沈痛な死霊面

荒行の面がある一方、遠山の霜月祭に独特なのが、遠山氏一族といわれる八社神(はっしゃのかみ)です。多くは沈痛な表情をした面で、特別な舞はなく竃の周りを一周して終わるだけですが、百姓一揆で滅ばされたとされる遠山氏の怨霊を慰め鎮める舞といわれています。

生命力の復活を願う霜月祭ですが、怨霊調伏(おんりょうちょうぶく)という反対の意味が込められていることも、遠山霜月祭の大きな特徴です。

整った献饌(けんせん)

御神酒・洗米・昆布・魚・野菜・果物・水・塩などが神殿に供えられる他、北部・中部の霜月祭には以下の特殊な供物があります。北部の霜月祭では、特殊な供物が役湯と呼ばれる重要な湯立の際に神前に上げ下げされます。

きしめ(生酒女)

米に麹(こうじ)を混ぜてつくる甘酒で、本祭で神殿に供えられたり、祭の終わりに甘酒として氏子で飲まれます。12月1日または宵祭の朝につくられます。特に程野のきしめ造りは古い形のままに行われており、古式の発火方法が用いられています。

お白餅・おひやし

神殿の屋根に供えられた、面の数と同じ37のお白餅 小道木熊野神社(2019年)

神殿の屋根に供えられた、面の数と同じ37のお白餅 小道木熊野神社(2019年)

洗ったうるち米を摺り米粉にしたもので、宵祭ではちまきのように笹の葉で包み、本祭では小さな鏡餅のように形作り、それぞれ神殿に供えられます。

おもく・白飯(はくはん)・小豆ご飯

上町タイプでは、本祭の日に、社殿の外(宮天伯の前)で白米が精舎の火種などで炊かれます。中折り紙の上に盛られて本殿に供えられ、祭が終わるとおじやに入れられたりします。

木沢では、中祓いの時に精舎の外で米2合と小豆一掴みで小豆ご飯が炊かれます。祭の最後に面箱に供えたり、木の根祭で供えられます。

神人供食(しんじんきょうしょく)

神人供食とは、神に供えた食物を人間が食することで、両者の関係を深め神の加護を得ようとすることで、祭の古い形を残しているといわれています。

舞台祓い 程野正八幡宮(2016年)

舞台祓い 程野正八幡宮(2016年)

霜月祭では、重要な行事に先立ち竃の周囲に皆で座り、御神酒をいただく「座付け」「御神酒」があり、祭典の終了には直会でオジヤが振舞われる神社も多くあります。

御膳とよばれる特殊神饌が入れられたオジヤ 上町正八幡宮(2021年)

御膳とよばれる特殊神饌が入れられたオジヤ 上町正八幡宮(2021年)

サンマ

海から遠い遠山谷ですが、北部・中部の多くの神社で焼きサンマやサンマ飯(炊き込みご飯)が食されます。古くは川魚のカジカが食されており、物流が発達した近代から海のサンマがご馳走として取り入れられたと考えられます。

地域の信仰と熱狂により伝えられてきた祭

霜月祭は鎌倉時代の荘園儀礼が起源とする説が有力で、さらには古い宮中儀礼の様式を伝えているともいわれています。しかし、当時の儀礼がそのまま残されているわけではありません。特に、終盤に登場する面(オモテ)は江戸時代以降の奉納であり、遠山氏の祟りと恐れられた疫病を鎮めるために、八社を中心とする面行が儀礼に取り入れられたと考えられています。さらに、神社によって疫病退散に霊験がある津島神社、子宝を司る子安神社、防火の秋葉神社・奥山半僧坊など、財産を司る大黒天など、神社によってさまざまな神仏が祀られています。

このように、個人の努力だけでは抗い難い災厄や願いに対して人々は神仏に祈り、霜月祭はこれを受け入れることで儀礼は変化しつつ、現在まで継承されています。

子安大神(木沢 正八幡神社 2019年) 明治31年(1898)奉納。遠山では明治27年に天然痘、明治28~30年にかけて赤痢が流行している。子安大神は、子宝・安産・子孫繁栄を司る

子安大神(木沢 正八幡神社 2019年) 明治31年(1898)奉納。遠山では明治27年に天然痘、明治28~30年にかけて赤痢が流行している。子安大神は、子宝・安産・子孫繁栄を司る

一方、山村にあって祭はエネルギーを発散する場でもありました。

四面の舞を煽る若者(程野 正八幡宮 2016年)

四面の舞を煽る若者(程野 正八幡宮 2016年)

地域ごとの特色

遠山谷北部・中部・南部の3タイプ(系統)、あるいは中部を2つに分けた4タイプに区分できます。

北部・中部の3タイプは笛を伴い、複数の湯釜を持ち、湯立ての数が多いなど、共通する点が多くあります。一方、和田タイプは、北部・中部と異なる点も多く、祭の変化だけでなく、祭が依りたつ信仰の違いをうかがわせます。

北部の上町タイプは、祓詞・祝詞が丁寧で、献饌儀礼が整い、面も15面を基本とし、全体に整った印象です。近代以降の面の奉納が少なく、上町では湯立と面が見事に対応しています。遠山氏一族の怨霊を鎮めることを目的とした祭の構成といわれています。

中部の木沢タイプと下栗タイプは次第や面の構成、笛の音などが類似し、元は同一だったと考えられますが、下栗により古風な儀礼がみられます。面も近代以降の願かけによる奉納面が北部に比べて多くみられます。遠山氏の怨霊鎮めに加え、生命の蘇り(よみがえり)を祝う性格の祭と考えられています。

南部の和田タイプは笛がなく、湯釜が一つで湯立は3立てのみで、神名帳の奉読もありません。舞は隅固めを特徴とし、日の出を拝む西隅が基本的な立ち位置となっており、また面の最後をしめくくる猿は七五三を基本とした舞となっています。生命の蘇りを祈る霜月祭の本質を良くあらわした祭の構成となっています。

| 地域(タイプ)・集落 | 楽器 | 釜数 | 湯立(回数・人数) | 面(数・基本構成・登場時間) | 特色 |

|---|---|---|---|---|---|

|

上村上町・中郷・程野 |

笛・太鼓 | 2口 |

|

|

|

|

上村下栗 |

笛・太鼓・鉦 | 2口 |

|

|

|

|

南信濃木沢(木沢・小道木 他) |

笛・太鼓・鉦 | 3口・2口 |

|

|

|

|

南信濃和田・八重河内 他 |

太鼓 | 1口 |

|

|

|

祭場・道具などの紹介

神社によって呼称や性格、有無が異なる場合があります。

祭場等

本殿・神殿

本殿は祭神が祀られている社殿で、神殿と呼ぶ神社もあり、下栗ではオタマヤといいます。一般には開放されていない空間です。

拝殿(はいでん)(神前)

本殿の前にあって祭神を拝む空間が拝殿で、神前ともいわれ、神事の一部や準備などが行われます。舞殿よりも一段高くなっており、一般には開放されていない空間です。

舞殿(まいでん)(舞台・踊り場)

拝殿の前にあり、神楽歌や舞が奉ぜられる霜月祭の主な祭場となる板の間で、竃または炉があり、釜がすえられています。村人以外の立ち入りは、基本的に舞殿に限られています。

湯殿(ゆどの)

湯殿 程野正八幡宮(2016年)

湯殿 程野正八幡宮(2016年)

竃とその上の湯の上飾りを合わせて湯殿といいますが、和田タイプでは釜を含みません。

神々へ湯を差し上げる遠山霜月祭ですが、神々は釜の湯ではなく「湯の上三寸」でおやすみになるといわれています。

竃(かまど)・火床(ほど)・炉・釜

遠山谷北部・中部(上町・下栗・木沢タイプ)では、土製(※)の竃がつくられ、釜を2口(木沢正八幡神社のみ3口)設置しています。本殿に向かい左側から一の釜、二の釜と呼ばれていますが、程野と下栗では逆に呼ばれています。

竃の土柱(竃柱)や火床の脇に八丁字(はっちょうじ)・八将軍と呼ばれる小幣をたてます。

和田タイプでは、囲炉裏に一口の釜を五徳で支えています。

- ※ 下栗と木沢地区の一部では鉄製の五徳が火床に立てられ釜を支えていますが、元々は土製と考えられています。また、現在は竃を毎年つくるのが重労働なため、コンクリート等を用いた竃もあります。

湯の上飾り

竃の上に吊下げられている木枠と、これを飾る湯飾りや幣束などをまとめていいます。上町正八幡宮の湯の上飾りは特に丁寧に飾られており、湯男(ゆおとこ)・湯雛・日月(日天月天)・人面・八つ橋・花・千道(ちみち)・ひさげ・階たれによって飾られています。

帳元・帳場・社務所

拝殿の出入り口左手にあり、参拝者の奉納の受付やお札などを扱っています。

精舎(しょうじゃ)

祭の間、禰宜や氏子総代たちが控えている部屋です。炉があり、一般の氏子とは別の火を用いて食事が作られています。

一方、一般の氏子は舞殿で食事をとり、大場と呼ばれています。

へっつい

炊事場のことで、氏子の食事などが用意されます。

ゴボウ棚・日待棚・湯木棚

舞殿の竃の南側にある棚で、使い終わった湯木が順に乗せられます。木沢・下栗・上町タイプの神社にあります。

楽堂・楽屋

和田タイプの舞殿の竃の右側にあり、太鼓が叩かれる一段高い空間です。

宮天伯社(みやてんぱく)

上町タイプでは、社殿の脇の祠で、神社や集落の守り神といわれる天伯を祀っています。上村上町では富士天伯と呼ばれています。

道具など

湯木(ゆぼく)

湯立の湯殿渡しの神楽歌でうたわれている、御白妙(おんしろたえ・おんしろたい)とは湯木のことです。湯立に使われる幣束で、目の通ったサワラやヒノキの板材に、紙垂(たれ)をつけたもので、2本で一組にされています。

湯木を割り裂く(津島明神の湯) 上町正八幡宮(2021年)

湯木を割り裂く(津島明神の湯) 上町正八幡宮(2021年)

上村(上町タイプ)では、サワラの80cmほどの板材を割り箸のように割り残して、湯立の湯殿渡しの際に2本に裂きます。

湯蓋(ゆぶた)

湯釜にかぶせる蓋で、板材を割竹で挟んでいます。

湯たぶさ

笹の葉を束ねて縛ったもので、湯蓋を祓うなどに用いられます。

水干(すいかん)

禰宜や舞い手が着る白木綿の上着で、多くの神社で背中に遠山氏の家紋である丸に二引紋が描かれています。上村中郷では襟首のところに「イヌノヘラ」と呼ばれる三角形の布が付いています。和田タイプでは湯衣(ゆごろも)とも呼ばれています。

主な役などの紹介

神社によって呼称や性格が異なります。

禰宜 (ねぎ)

霜月祭や季節ごとの小祭などの神事を司る神職をいい、村人からはネギサマと敬われています。

神社を管理する禰宜を宮元・宮本(みやもと)、和田タイプでは太夫(たゆう)禰宜といいます。現在は神職とは別に保存会に属する会員を禰宜という神社もあります。

宮世話人・帳元(ちょうもと)・湯木係

祭の進行役です。木沢地区では湯木係といい、霜月祭の役としては禰宜よりも上役にあたります。1名あるいは複数名の場合があります。

かしき・精舎(しょうじゃ)のかしき

かしきは一般氏子の炊事の世話をします(大場のかしき)。精舎で禰宜や帳元などの食事を世話する係を精舎のかしきといい、程野では御一門の湯が終わるまで役を務め、四面(よおもて)の一番手水王(みずのおう)をかぶることができます。

きしめ役・お白餅役

特殊な神饌を用意する役で、両親がそろい、ブクのない男子が務めます。

女性

祭の執行は古くは男性に限られていましたが、伝承のための中学生の舞と、着付け等で女性の手を借りることがあります。近年では保存継承のために女性が参加する神社もあります。

ブク

死喪のことをいい、近親者に不幸があった者は祭の参加や重要な役を控えます。期間は故人との関係などにより様々ですが、1年間とする場合もあります。死喪の他に、被災や妊娠などもブクとする場合もあります。

精進

祭の1月前、あるいは12月に入ると、四つ足(豚・牛・羊など)など獣の肉を食べないなど、精進に心がける人も多くいます。また古くは禰宜が家族とは別の火を用いて生活したといいます。

本祭の流れ(構成)

大祭に先立つ12月1日、程野では本祭に使う甘酒を仕込む「生酒女造り(きしめづくり)」が行われています。

本祭の前日は竃塗りや紙切りなどの準備と宵祭があり、禰宜らは神社にお籠りをします。

本祭は早朝から飾り付け・釜洗い・若水迎え・火入れ・お白餅(おひやし)を作るなどの準備があります。

翌日には片付けや決算の「三日・算日(さんにち)」が行われます。

ここでは大きく7に分けて本祭の儀式を解説しますが、実際の本祭では16~30近くの次第があり、前後を含めると4日2晩に及ぶ大祭です。現在は負担軽減のために24時過ぎに終わる神社もありますが、基本的に正午頃から夜を徹して行われます。

1 祓い清め

祭の準備が整うと、竃の前の筵(むしろ)に禰宜や氏子らが座り、祓い清めの儀式が厳重に行われます。

上町タイプ・下栗タイプでは特に厳重に行われ、上町では「座付之祓」「六根清浄祓」「御食祝詞」など13の祓い・祝詞が唱えられ、続いて「しめ引き神楽」がうたわれます。上村の中郷や程野、下栗では、「般若心経」も読み上げられます。

木沢タイプでは「三条の祓」が主となり、続いて「日吉の神楽」がうたわれ、和田タイプでは神楽歌によって浄めます。

神楽歌は、歌によって神を招き、もてなし、送るもので、遠山霜月祭の基本となる儀礼です。七五三引(しめびき)神楽や日吉の神楽で場や祭場の道具一つ一つがうたい上げられ、清められます。

2 神迎え(神名帳・神帳)

続いて神楽歌で神を迎え、神名帳の奉読が行われます。全国66ヵ国の一の宮をお湯へお迎えする儀式で、元々全国の大社寺で行われた格式の高い儀式ですが、現在はほとんど行われていない神事です。

中立・八日市場では、奉読役が前夜に神社へ籠るほどの大役であり、程野では、「神帳と申し上げ以外は余興」といわれるほど神聖視されている儀式です。

神名帳は、上町・下栗・木沢タイプで奉読され、延喜式神名帳の部分とご利益を願う部分に分かれています。

和田タイプでは神名帳奉読の次第はありませんが、湯立の神拾いで神名帳に従い全国の一の宮を読み上げます。

3 湯立

笛と太鼓に合わせて釜の周囲で執り行われる「五大尊」「湯殿渡し」「神拾い」などの一連の儀式です。霜月祭の中心となる儀式で、北部中部では10立て前後行われ、それぞれに「〇〇(神社名)の湯」と集落内の祭神の名がつけられています。

湯立そのものにも舞や神楽歌が伴い、また繰り返す湯立の間にも舞や神返しの神楽歌などがあるため、実際には複雑な流れとなっています。

次第(上町・下栗・木沢タイプ)

禰宜らが竃の正面の筵に座り、竃には湯立の都度、火打石やマッチなどで新しい火が入れられます。

(1)おこない・五大尊(ごだいそん)

禰宜らは五大尊の印を結び、呪文を唱え、九字(くじ ※)を切るなどします。五大尊とは、明王(みょうおう)と呼ばれる忿怒(ふんぬ)姿の仏5尊であり、中央と東西南北を守っています。神々を湯へ招くにあたり、明王が守っているから安心してお越しください、との意味といわれています。

- ※ 九字:災を取り除き、身を護る呪法の一つで、漢字9文字を唱えながら印を結んだり、剣印で空を切ったりします。

(2)産土の舞・湯木舞

五大尊が終わると、禰宜らは竃の周囲で簡単な舞を舞い、舞い終ると笛と太鼓は止めます。

(3)湯殿渡し

湯殿渡し・湯召し(上町正八幡宮) (PDFファイル/84KB)

続いて、禰宜らが湯木を両手で持ち、体を左右に振りながら、湯殿渡しの神楽歌をうたいます。禰宜らがモトをうたい、氏子らが竃の周りでウラをとります。

湯立ての神楽歌(湯殿渡し 部分) 中立正一位稲荷神社(2008年)

湯立ての神楽歌(湯殿渡し 部分) 中立正一位稲荷神社(2008年)

(4)神拾い・湯召し

神拾い 木沢正八幡神社(2017年)

神拾い 木沢正八幡神社(2017年)

湯殿渡しが終わると、神拾い・湯召しが行われます。禰宜らが神々の名を拾い、湯木の柄を湯釜へ少しつけると、氏子らが竃の周りでウラをうたいます。

次第(和田タイプ)

(1)姫舞(湯ばやし・湯立舞)

和田タイプでは、12人(旧暦閏年は13人)により行われます(二の湯は半分の人数)。禰宜や舞人が湯釜を囲み、太鼓に合わせて舞い、3周します。

(2)湯殿渡し(仮称)

全員が釜を向き、両手に湯木を持ち、体を左右に振りながら神楽歌をうたいます。太夫禰宜がモトをうたい、他がウラをうたいます。

「(モト)おんしろたえを もろ手に持ちて (ウラ)アンヤーハー おがむには (略)」

(3)湯召し(仮称)

太夫禰宜が湯召しのモトを唱えると舞人は体を左右に振り、舞人がウラをうたう時に、釜湯の中に湯木の元を入れて、湯の雫を神々に捧げます。

神々は、日光月光から始まり、全国の大社、全国の一之宮、村内の神々を丁寧に拾います。村内の神々では、村・集落別の神名帳を舞人に渡し、2人1組で神を拾います。

「(モト)〈神々の名〉 (ウラ)〈神々の名〉へお湯召す時のおみかげこぐそ」

(4)姫舞(湯ばやし・湯立舞)

湯立てが終わると再び舞姫となり3周舞い、4周目は「ウオー」と声を上げながら一周します。

湯立の構成

(1)先湯・式の湯・一の湯

上町タイプでは先湯(せんゆ)、木沢タイプでは式の湯といい、7立を基本としており、「○○様の湯」などと呼ばれています。和田タイプでは一の湯と呼ばれる一立です。

(2)願湯・礼湯

立願(りゅうがん)と呼ばれる願掛けで行われる湯立を願湯(がんゆ)、祈願が叶ったときに行われる(願ばたき)のが礼湯で、式の湯の後に行われます。氏子の願掛けによって回数は異なります。

和田タイプでは願湯の湯立はありませんが、願が叶ったあかつきには、神楽をうたい、釜湯で家を清めました。

(3)御一門の湯・眷属の湯・天伯の湯・二の湯

天伯の湯 木沢 正八幡神社(2017年)

天伯の湯 木沢 正八幡神社(2017年)

上町タイプでは御一門(ごいちもん)、下栗では眷属(けんぞく)の湯、木沢タイプでは天伯(てんぱく)の湯、和田タイプでは二の湯と呼ばれています。上町では遠山氏一族、程野では四面に捧げる湯といわれています。高い大神ではなく、低く祟りやすい小神や精霊たちに湯を捧げ、各自の災いを取り除く湯とみられます。

(4)鎮めの湯

最後の湯立で特に厳重に行われ、湯立ての最後には湯を伏せ、沸き起こっている釜湯を落ち着かせます。

上町タイプでは神に加えて仏や森羅万象を拾い、和田タイプでも街道割や谷入り、無縁の御神などを丁寧に拾います。一方、木沢タイプでは、祭の後半に登場する面を拾います。

役湯(やくゆ)

役湯とは上町・下栗タイプで特に重要視される湯立で、儀式を省略せずに行う先湯一、御一門、鎮めなどの湯立です。役湯以外の湯立は、五大尊が省略されたり、湯殿渡しや湯召しにおいて、複数の神々がまとめて拾われたりします。

4 舞

襷の舞(扇) 程野正八幡宮(2022年)

襷の舞(扇) 程野正八幡宮(2022年)

霜月祭の舞は、神話を演じる演劇性の強い石見神楽や、獅子舞などの太神楽などとは異なり、扇や剣(刀)によって邪を伏せたり祓ったり、足踏みによって床が安全であることを神々に告げるといった具合に、神事としての性格が強いものです。

湯立に伴う舞(産土の舞・湯木舞)と、式の湯の最後に行う太夫舞・四つ舞・襷(たすき)の舞があります。式の湯の後に行う舞は捕り物により扇の舞、剣の舞があります。

和田タイプでは、炉の西隅を基本として、北・東・南・西の五隅で、それぞれに3回づつ舞います。

5 神返し(前半)

面が登場する前に神返しを行うことが霜月祭の特徴の一つで、祭の前半と後半を分けています。これにより、全国から招いた神々をお返しし、以降は村の内々の神様をまつる祭になります。

中祓い 下栗拾五社大明神(2005)

中祓い 下栗拾五社大明神(2005)

木沢・下栗タイプでは、天伯の湯・眷属の湯の後に、一同が釜の周りに座り「中祓い」と称して神返しの神楽をうたいます。

御座の神 程野正八幡宮(2016年)

御座の神 程野正八幡宮(2016年)

上町タイプでは、御一門の湯立を境に祭の性格が変わり、別火精進していた禰宜らが村人と同じものを口にするようになります。面の直前に「日月の舞」が舞われ、「御座の神」がうたわれます。

一方、和田タイプでは面の直前の神返しは行われていません。

6 面

多くの観衆が訪れる霜月祭のクライマックスともいえる儀式です。熱湯を跳ねる湯切りの面や、竃の周囲を飛び跳ねる四面が人気がありますが、滅亡した遠山氏一族といわれる八社神などの面が、静かに釜の周りを行道するところに遠山の霜月祭の特徴があります。実際の登場順序は、タイプによって異なります。

こりとり(面役は極寒の川で身を清める) 程野正八幡宮(2022年)

こりとり(面役は極寒の川で身を清める) 程野正八幡宮(2022年)

神太夫夫婦

爺さ・お爺と呼ばれる神太夫(かんだゆう)と、お婆・婆さと呼ばれる2面です。婆さは榊(さかき)などを持ち、観衆を祓って回ります。爺さと婆さは最後に抱き合い、拝殿に戻ります。

八社神(はっしゃのかみ)

江戸時代初期に滅んだ遠山土佐守とその家臣といわれています。沈鬱(ちんうつ)な表情で竃を回っていくだけの死霊面は、遠山霜月祭の性格を良くあらわしており、上町タイプの面は特にその傾向が表れています。

源王大神(げんおうだいじん)・政王大神(まさおうだいじん)・両八幡(先祀(せんし)八幡・後祀(こうし)八幡)・住吉明神・日吉明神・一の宮・淀の明神の8面で、一の宮のみ女形です。

四面(よおもて)

四面2 八日市場日月神社(2016年)

四面2 八日市場日月神社(2016年)

竃の周囲を飛び跳ねる荒行の面で、多くの氏子観客で舞殿内がいっぱいとなり、祭は熱気に包まれます。

上町タイプでは、水王・土王・火王・木王の4面で、水王と土王が湯切りを行います。

木沢・下栗タイプでは山の神や猿田彦などで、湯切りは四面とは別の面が行います。

和田タイプに四面はありません。

大天狗・小天狗(火王・水王)

木沢・下栗タイプで湯切りを行う面です。

和田タイプで湯を切るのは原則として水の王だけです。和田タイプの水の王は、反閇(へんばい)と呼ばれる特殊な歩行で舞います。

宮天伯

弓天伯 中郷正八幡宮(遠山谷唯一の翁面の天伯(武内宿禰)2012年)

弓天伯 中郷正八幡宮(遠山谷唯一の翁面の天伯(武内宿禰)2012年)

剣天伯 中立正一位稲荷神社(2013年)

剣天伯 中立正一位稲荷神社(2013年)

上町・下栗・木沢タイプの最後に登場する、天伯様と呼ばれる鬼神面で、集落やお宮の守り神といわれています。弓または剣を持って、きわめてゆっくりとした笛の音に合わせて舞います。

最後は拝殿の入口で「叶」あるいは「寿」の字を空書きして終わります。

和田タイプでは天伯に代わって猿面が登場します。

猿(猿楽)

和田諏訪神社(2020年)

和田諏訪神社(2020年)

和田タイプ最後の面で、全身赤の装束で、七五三に舞われます。1周目は7回、2周目は5回、3周目は3回、炉の隅で足を上げて軽く跳ね、これを五隅で繰り返して舞います。続いて3回の跳ねで2.5周して途中で西隅に戻り終わります。

子どもの成長に合わせた七五三の風習など、奇数はめでたい数と考えられています。七五三を基本とした猿舞は、生命の生まれ変わりを祝う舞と考えられています。

村内の神

お狐様(舞稲荷) 八日市場日月神社(2010年)

お狐様(舞稲荷) 八日市場日月神社(2010年)

上町タイプでは15面を基本としておりますが、多くの神社ではこれ以外に村内の神が奉納されており、八社に続いて、あるいは天伯の前に登場します。その中でも、舞上手な熟練者が舞う稲荷や、福をもたらす大黒天、子宝にご利益のある子安様などは、他とは異なる所作や採り物です。

7 神返し(後半)

かす舞 中立正一位稲荷神社(2013年)

かす舞 中立正一位稲荷神社(2013年)

上町タイプでは、禰宜らによる金山の舞・神返し・遊び幣送りが、木沢タイプでは禰宜と氏子による粕舞が行われ、湯飾りを刀で払い、湯釜を割る所作を行います。かす舞では、もうご馳走はカスしか残っていないのでお帰り下さいという意味で、粕やおからが投げられます。そして歌で神々を返します。

「(略)神はいけいけ我が里へ、森はとどまれこの里に(略)」

面の直前に神返しを行わない和田タイプでは、面の後の神返しが大変丁重に行われます。宣命(せいめい)を唱えてから、粕舞・ひいな降し・金剱の舞を舞い、丁寧に徹底して神返しを行います。

ひいな降しでは、隅に置いた紙を拾いながら「何尋(なにひろ:何拾う)」とモトが唱えると、周囲が「千尋(ちひろ:ちり拾う)」とウラをとります。

食事

直会 中立正一位稲荷神社(2017年)

直会 中立正一位稲荷神社(2017年)

昼食・夕食・夜食・直会などがあり、座付けや舞台祓い(ぶたいばらい)などと呼ばれて霜月祭の儀礼の一つになっています。湯釜の周りに筵を敷きくなどして村人が食事をとりますが、祭の前半、精舎に籠る役の者は、一般氏子とは別の火で用意されたものを食します。

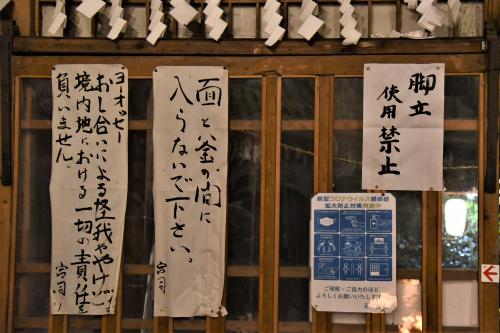

見学にあたって ~事前にご確認下さい~

地域の住民にとっては、お盆や正月以上に大切にされている年に1度の祭です。事故を防ぎ安全な祭典進行のため、時に荒々しい言葉や行動がありますが、何事も住民の指示に従って下さい。

なお、本サイトの記載と氏子村人の指示が異なる場合がありましたら、村人の指示を優先して下さい。

お出かけ前に確認!

- 新型コロナをはじめとする感染症の流行等により見学を制限する場合があります。遠山郷観光協会(外部リンク)等でご確認下さい。

- 日程・時間割は目安です。その年・当日の具合により前後する場合があります。(地域別(タイプ別)の霜月祭にて神社毎に掲載)

- 社殿が大変込み合い、見学し難かったり、稀に社殿に入られない場合もあります。大人数での訪問は控えましょう。

- 仮眠所等がある神社もあります。遠山郷観光協会等へお問合せ下さい。

- 降雪、路面凍結対策が必要です。神社付近は問題なくても、途中の道路の状況が悪い場合もあります。

- 参考:飯田市ライブカメラ一覧(外部リンク)

- 工事等による通行止めや迂回がある場合があります。最新の道路情報(外部リンク)をご確認下さい。

- 体温調整ができるよう服装をご用意ください。特に足元の防寒は大切です。

- 衣服等に煙の匂いが移ります。また化学繊維の上着は、火の粉により穴があく場合があり不向きです。

- 一昼夜に及ぶ大祭です。行動食等を用意するとよいでしょう。

- 参考:神社によっては見学者にも食事が振る舞われることもありますが、本来食事も氏子が行う神事の一部であり、分量も限りがあります。その時の様子で変わりますので、用意しておいた方が無難です。食事をご馳走になる場合は席順について村方の指示に従って下さい。

- 神社の周りに外灯がない場合もあります。懐中電灯やヘッドライト等を用意しましょう。

お宮にて注意!

- 私有地や通行の障害となる場所への駐車はご遠慮ください。祭の関係者が車で移動することもあります。

- 社殿が大変込み合い、身動きが取れないこともあります。荷物は最小限に留め、リュックサックやカバンはなるべく持ち込まないようご協力ください。

- マスク着用等、基本的な感染症対策を心がけて下さい。

- 車を運転される方は、その旨を伝えて御神酒を断って下さい。

- 携帯電話等はマナーモードに切り替えて下さい。

- 一般の方は、原則として社殿のうち舞殿(釜のある空間)しか立入ることができません。

- 舞殿や拝殿の入口(上がり端)、竃の正面、帳場の付近での見学は、進行の妨げになります。

- 湯切りなどの荒行や、村人による押し合いがあります。火傷やケガ、物損などにご注意下さい。

- 神事や所作(しょさ)の意味などについて、村人にきくと教えてくれますが、神事を執行中の方への声かけは慎んでください。

写真・動画を撮る方へ

- 危険! 三脚・脚立・自撮り棒、イス等の使用、床への座り込みはお止めください。

- 危険! 舞手や氏子・祭典執行者の前に出ないように、またカメラを出さないようにしてください。

- フラッシュは極力抑えて撮影して下さい。本件の特徴でもある夜の祭の雰囲気がより表現できるかと思います。面の正面でフラッシュを焚くと、舞手の視力に悪影響を与えることもあります。

- 参考:民俗芸能の環境整備に向けて フラッシュ撮影が与える影響を考える(外部リンク)

- カメラ等を長時間頭の上にあげると、後ろの人の見学の邪魔になります。

- その他、神事を敬い、マナーを守って見学・撮影に臨んで下さい。

霜月祭を楽しもう!

面神だけの見学ではもったいない!

終盤の面ばかりが注目されますが、すべての神事に意味があり、祭全体でストーリーが構成されています。ドラマや映画に例えるならば、ラストシーンだけ見ているようなもので、せっかく足を運びながらこれを見逃すのは惜しいことです。

一方、長いお祭のすべてを見学するのは大変なことです。途中、仮眠や周辺の観光や散策で気分を入れ替えるのもよいでしょう。

掛け声をかけてみよう!

掛け声は舞手の応援になり、自身も気分が高まります。ただし、神社や次第によって詞やリズム、掛け声の有無が異なり、慣れや経験が必要です。村人の掛け声や動きに倣って下さい。

体力に自信がある方は、四面の受け手に加わるのもよいでしょう。

神聖な湯を浴び、婆さに叩かれてみよう!

釜の湯を浴びることは湯立神楽の醍醐味(だいこみ)です。湯を浴びると一年間風邪をひかない、榊で叩かれると厄(やく)が払われるなどといわれています。

霜月祭の未来のためにご協力を!

できる範囲内での奉納(寄付)にご協力ください。

祭の維持(祭開催、社殿や衣装、小道具の管理、後継者育成等)の経済的な負担は軽くありません。

できる範囲でのお志でかまいませんが、相場を参考にされたい方は、社殿の壁等に奉納者のご芳名が掲示されますのでご確認下さい。護符・御神酒一盃、ご芳名の掲示の他、一部の神社では寄り湯と称して、湯立でお名前を読み上げ、一年の無事を祈ってくれます。

熨斗(のし)袋に「奉納」「御献饌」「お祝い」等とお名前、裏面に金額とご住所を書いて社務所・帳場へ預けて下さい。熨斗袋がない場合でも問題ありません。

応援団・助っ人を募集しています。

タイプ(地域)別の霜月祭の紹介(次第など)

上町タイプ(遠山谷北部)の霜月祭 上村 上町正八幡宮・中郷正八幡宮・程野正八幡宮

下栗タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 上村 下栗拾五社大明神

木沢タイプ(遠山谷中部)の霜月祭 南信濃木沢 木沢正八幡神社・小道木熊野神社 他

和田タイプ(遠山谷南部)の霜月祭 南信濃和田・八重河内 和田諏訪神社・八重河内正八幡神社 他

関連サイト等

- 遠山の霜月祭り(外部リンク)・遠山氏の歴史(外部リンク)・遠山氏の伝説(外部リンク) (遠山郷観光協会)

- ドキュメントIIDA3Days 遠山の霜月祭(外部リンク) (飯田市YouTube)

- 遠山の霜月祭【正八幡宮】(外部リンク) (上村上町正八幡宮の宮司)

- 下栗の里(外部リンク) (上村下栗自治会)

- 遠山郷非公認bot(外部リンク) (木沢地区を中心とした動画・ライブ)

- いいだtube.TV(外部リンク) (文化会館サブサイト 動画)

- 飯田市フォトライブラリー (飯田市役所)

- 南信州民俗芸能ナビ(外部リンク) (南信州広域連合 動画あり)

引用・参考文献、DVD

- 『遠山の霜月祭 上村編』 上村遠山霜月祭保存会 2008

- 『遠山の霜月祭 南信濃1 和田・八重河内・南和田編』 飯田市美術博物館・遠山常民大学 2010

- 『遠山の霜月祭 南信濃2 木沢地区編』 飯田市美術博物館・遠山常民大学 2011

- 『遠山の霜月祭りガイド』 遠山郷観光協会 2015

- 『神々の訪れ -天竜川流域の芸能の面-』 飯田市美術博物館 1996

- 『遠山霜月祭の世界 -神・人・ムラのよみがえり-』 飯田市美術博物館 2006

- DVD 『遠山の霜月祭 上町編・中郷編・程野編・下栗編』 飯田市美術博物館 2009

- DVD 『遠山の霜月祭 和田編』『遠山の霜月祭 木沢編』 飯田市美術博物館 2011

- 霜月祭 関連書籍一覧(飯田市中央図書館作成) (PDFファイル/132KB)

文献・DVDは、飯田市立図書館で閲覧・視聴できます。